读二十四节气歌的收获——解码农耕文明的时间智慧与生命哲学

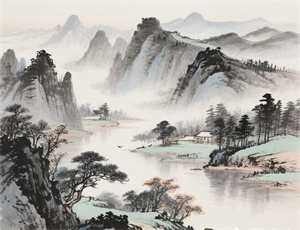

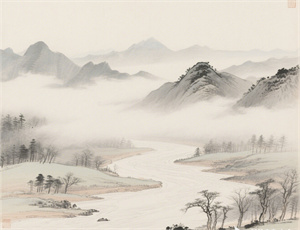

翻开泛黄的古籍,诵读“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连”的节气歌谣,仿佛触摸到华夏文明跳动了三千年的脉搏。这份诞生于黄河流域的农耕智慧,不仅是指导农事的时令密码,更暗藏着中华民族对宇宙规律的深刻认知。在工业化浪潮席卷全球的今天,重读二十四节气歌,恰似打开一扇连接天地自然的窗口,让我们得以重新审视人与自然的关系,探寻文明传承的深层密码。

一、时间刻度中的天地密码

二十四节气绝非简单的气候标签。考古发现的殷墟甲骨文中,“春分”“秋分”等字样的卜辞,印证着先民们早在商代便建立起以圭表测影为核心的天文观测体系。这种将太阳周年运动轨迹精准划分为24等份的创举,蕴含着三个维度的科学智慧:

- 天文观测的精密性:通过测量日影长度确定“二至二分”,误差控制在三天以内

- 物候记录的体系化:从“桃始华”到“水始涸”,建立生物活动与气候的对应关系

- 农事指导的实用性:“芒种前后种瓜点豆”等谚语形成完整的耕作指南

二、文化基因里的哲学思考

节气文化渗透着中国哲学的核心思想。《淮南子·天文训》记载的“阴阳相半”理论,在节气体系中具象化为“四立八节”的时空架构。春分秋分的昼夜均等,夏至冬至的阴阳转换,构建起“天人合一”的认知模型。这种哲学思维体现在:

- 物极必反的辩证法则——大暑后必接立秋的时序安排

- 循环往复的宇宙观——节气轮回蕴含的生生不息之道

- 中庸和谐的处世哲学——节气转换强调的渐变而非突变

三、现代生活的启示价值

当城市居民通过手机APP接收天气预警时,节气文化正在以新的形态焕发生机。北京冬奥会开幕式上的“立春”倒计时,杭州亚运会的“秋分”主题设计,彰显着传统智慧的现代转化。这种转化包含三个层面的现实意义:

- 生态保护维度:节气物候变化为气候研究提供历史参照系

- 健康养生领域:遵循“春生夏长”规律调整作息饮食

- 文化教育层面:建立青少年对传统文化的立体认知

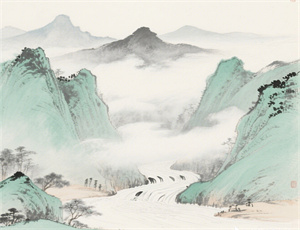

四、文明传承的活态样本

在云南哈尼梯田,农户仍按“谷雨插秧,霜降收稻”的节奏耕作;在浙江龙泉,青瓷匠人依照“寒露备胎,冬至封窑”的工序制瓷。这些活态传承证明:

- 节气文化具有超越时空的生命力

- 传统智慧与现代科技可以实现有机融合

- 文化认同需要具体载体才能代际传递

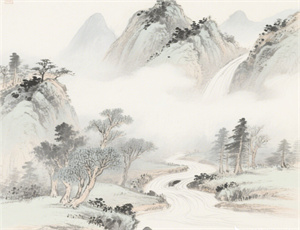

二十四节气歌在传统文化教育中的重要性分析,正引发学界对非物质文化遗产传承路径的新思考。当我们吟诵“秋处露秋寒霜降”时,不仅是在记忆气候规律,更是在体验中华文明特有的时空感知方式。这种感知方式将天文学、农学、哲学熔铸为独特的文化基因,持续滋养着当代人的精神世界。

-

24节气中的传统节日——自...

在中国传统文化的浩瀚长河中,24节气与传统节日的交织构成了独特的时空坐标系。这种以天文观测为基础、农事活动为载体的时间体系,不仅指导着古代农耕社会的生产生活,更在历史进程中衍生出丰富的节庆文化。从立春鞭春牛到冬至数九消寒,从清明祭祖踏青到中秋拜月团圆,节气与

24节气 -

24节气的日期是哪天?传统...

当黄道圆周被精准划分为24等份,中国古人用超越时代的智慧创造了独特的时间体系。二十四节气作为农耕文明的活化石,不仅是指导农事的时间坐标,更蕴含着天地人和谐共生的哲学密码。本文将深入解析每个节气对应的公历日期、天文计算原理及其文化内涵,揭开这份千年历法的科学本

24节气 -

24节气谷雨是哪天:农耕智...

每年阳历4月19日至21日,当太阳到达黄经30时,标志着春季最后一个节气——谷雨的来临。这个源自黄河流域农耕文明的时令节点,既是冬小麦抽穗的关键期,也是早稻插秧的黄金窗口。不同于简单的时间标记,谷雨承载着中国古代天文学、物候学与农事实践的复合智慧,其日期确定背后

24节气 -

夏季从那个节气开始|气候...

当阳光逐渐炙热、蝉鸣声穿透树梢时,人们总会不约而同地意识到夏季的来临。但若以中国传统历法为准绳,夏季的正式开端其实始于二十四节气中的"立夏"。这个承载着农耕文明智慧的节气,不仅标志着天文历法的精准划分,更蕴含着自然规律与人文传统交织的深层内涵。从物候观察到气

24节气 -

谷雨节气食物:顺应天时的...

当北斗七星斗柄指向辰位,春末夏初的谷雨节气如约而至。作为春季最后一个节气,此时气温回暖加速、雨量显著增多,自然界呈现"萍始生、鸣鸠拂其羽、戴胜降于桑"的物候特征。在长达两千年的农耕文明积淀中,中国人形成了与节气深度绑定的饮食体系,其中谷雨时令饮食不仅蕴含着"

24节气 -

寒露是哪个节气——探究深...

寒露作为二十四节气中第十七个节气,标志着秋季进入后半段。每年公历10月7日至9日,当太阳到达黄经195时,天地间寒气渐浓,草木凝露为霜。这个连接仲秋与暮秋的过渡节点,不仅呈现独特自然现象,更蕴含着农耕文明的时间智慧与生命哲学。本文将从天文历法、气候演变、物候特征

24节气 -

二十四节气夏至吃什么——...

夏至作为二十四节气中最早被确立的节气之一,不仅承载着古代农耕文明对自然规律的深刻认知,更形成了独特的饮食文化体系。从北方“冬至饺子夏至面”的谚语,到江南地区“夏至馄饨免疰夏”的习俗,再到岭南“夏至食荔补阳气”的传统,不同地域的人们通过特定食物的选择,展现了

24节气 -

和节气有关的民俗活动——...

当北斗七星的斗柄指向特定方位,当太阳黄经抵达某个刻度,中国大地上便会准时上演与自然对话的仪式。二十四节气不仅是指导农事的精密历法,更是承载着先民宇宙观的文化基因库。从黄河岸边的春社祭祀到岭南水乡的夏至尝新,这些跨越千年的民俗活动构建了中国人特有的时间美学体

24节气 -

芒种节气的民间习俗——播...

作为二十四节气中第九个节气,芒种承载着农耕文明对自然规律的深刻认知。每年公历6月5日至7日,当太阳到达黄经75度时,万物生长进入关键阶段。这个名称源自《周礼》"泽草所生,种之芒种"的记载,既指大麦小麦等有芒作物成熟,又暗示稻谷类作物播种的紧迫性。在长达两千年的传

24节气 -

二十四节气的名字:农耕文...

当阳光在黄道上运行至特定角度,当候鸟迁徙的轨迹与季风相遇,二十四节气便以诗意的方式将自然规律镌刻在华夏文明的基因中。这些源于黄河流域农耕观测的节气名称,不仅是古人划分时令的标尺,更是理解天地运行规律的哲学符号。从立春的万物复苏到冬至的阴阳转换,每个节气名称

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气