一年内所有的节气:自然律动与传统智慧的千年对话

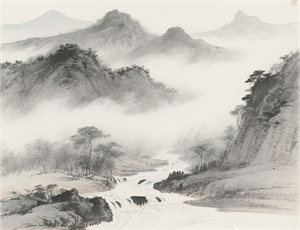

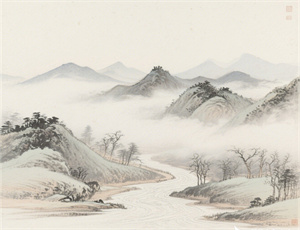

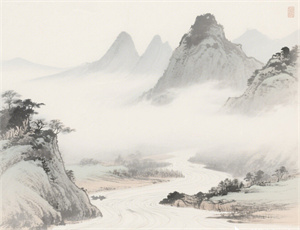

在黄河流域升起的袅袅炊烟中,先民仰望星空绘制出二十四节气的时空坐标。这套始于战国、完善于汉代的历法体系,将太阳周年视运动轨迹精准划分为15度等分,形成贯穿农耕文明的生命节拍器。从立春时解冻的溪流到冬至后凝结的冰晶,节气不仅记录着物候变迁,更在数字时代焕发出新的生命力——气象卫星云图与古代气候歌谣在云端相遇,智能温室里的传感器正复刻着"惊蛰催耕"的原始智慧。

一、天文观测与农耕实践的千年耦合

公元前104年《太初历》的颁布,标志着节气系统从物候观察转向精确天文测算。古人通过圭表测量正午日影长度:

- 夏至时8尺高的表杆投射1尺5寸最短日影

- 冬至同条件下日影延展至1丈3尺5寸

这种基于黄赤交角23°26'的天文发现,使得节气误差控制在2天以内。农谚"清明前后种瓜点豆"的播种法则,实则是太阳直射点北移引发地温变化的量化表达。

二、气候密码中的生物节律图谱

每个节气都对应着独特的物候指令系统:

- 立夏三候:蝼蝈鸣→蚯蚓出→王瓜生

- 寒露三候:鸿雁来宾→雀入大水为蛤→菊有黄华

三、文化基因的现代表达

节气体系正在突破农业范畴,形成新的文化符号矩阵:

- 建筑设计领域引入"冬至采光角"计算法则

- 中医界建立"四时八节"针灸时间医学模型

- 金融分析出现"节气周期波动"量化交易策略

四、数字孪生时代的节气新篇

在农业4.0体系中,北斗卫星导航系统与节气历法实现深度融合:

- 无人收割机根据"芒种"时间窗自动规划作业路径

- 智慧大棚利用"秋分"昼夜均长特性优化补光方案

气象大数据显示,近三十年"霜降"初霜日期平均推迟9天,这为重新校准传统农谚提供了科学依据。

五、全球视野下的节律共鸣

从玛雅文明的哈布历到古埃及的太阳历,不同文明对太阳周期的观测存在惊人相似性。比较研究显示:

| 文明体系 | 时间划分 | 核心要素 |

|---|---|---|

| 华夏文明 | 24节气 | 太阳黄经+物候 |

| 玛雅文明 | 18月历 | 金星周期+播种季 |

当空间站里的航天员透过舷窗俯瞰地球时,他们看到的不仅是大陆板块的漂移,更是二十四节气勾勒出的文明年轮。从甲骨文的"春"字到卫星云图上的等温线,人类对自然节律的认知从未停止进化。那些镌刻在青铜器上的节气符号,正在量子计算机的芯片里续写新的文明密码。

-

雨水节气开始:农耕文明与...

当北斗七星的斗柄指向寅位,天地间悄然奏响二十四节气的第二乐章。雨水节气作为立春后的首个物候节点,既是农耕文明的播种令,也是自然时序的变奏符。这个连接冬春的特殊时段,不仅承载着中国先民对气候规律的深刻认知,更蕴藏着生物节律与人类活动的精妙共振。 一、天时更迭

24节气 -

24节气中国独有吗——全球...

当春分的暖阳唤醒沉睡的泥土,当冬至的白霜覆盖北国原野,中国人总能从二十四节气中感知自然的脉动。这项延续三千年的时间智慧,是否仅为华夏文明独有?在人类与自然对话的长河中,不同文明如何构建属于自己的季节密码? 一、黄土地孕育的时间密码 公元前104年,《太初历》首

24节气 -

雨水节气:自然规律与农耕...

当太阳到达黄经330度时,中国传统历法中标志着雨水节气的到来。这个介于立春与惊蛰之间的特殊节点,不仅承载着自然物候的微妙转变,更蕴含着中华民族对天地运行规律的深刻认知。作为二十四节气中首个以降水命名的节气,雨水在农耕文明体系中占据着独特地位,其深层内涵远超出

24节气 -

十一月十三日:节气变迁中...

每年十一月十三日前后,北半球迎来气候转折的关键节点。此时太阳黄经达240,地表能量交换呈现独特规律,古人通过观察动植物行为、星象位移与物候变化,总结出这一时令的自然密码。从气象学角度看,冷空气活动频率较上月增加37%,昼夜温差突破10℃阈值;而生态学数据显示,超过

24节气 -

24节气的三九是什么——三...

在中国传统文化中,“三九”是一个与气候、农耕和养生紧密相关的特殊时段。它虽未被直接列入二十四节气体系,却与冬至这一节气形成深刻关联。三九通常指冬至后的第三个“九天”,即一年中最寒冷的时期。本文将从天文历法、历史渊源、民间习俗及现代科学角度,系统探讨三九的本

24节气 -

节气惊蛰三候:自然律动与...

当北斗七星的斗柄指向东方甲位,天地间积蓄的阳气骤然迸发,惊蛰节气如约而至。这个标志着仲春启幕的节气,不仅蕴含着物候演变的自然规律,更暗藏着中国古代天文历法与生态智慧的深邃联结。其"三候"现象——桃始华、仓庚鸣、鹰化鸠——构成了一部立体的自然启示录,在微观物候

24节气 -

跟着节气去喝茶:清明节与...

春分后十五日,斗指乙,万物生长此时皆清洁明净,谓之清明。当二十四节气中最具人文色彩的清明节来临,茶事活动便成为连接自然时序与生命哲学的特殊纽带。据中国农业科学院茶叶研究所2023年数据显示,清明前后全国茶叶消费量较平日激增47%,其中传统茶文化体验消费占比达62%,

24节气 -

农历节气日历现在几九——...

当北风裹挟着霜雪掠过屋檐,中国古老的时间智慧「数九」便悄然开启。这个源自黄河流域的物候观测体系,将冬至后的八十一天划分为九个阶段,每个「九日」对应着气候变化的细微特征。从「一九二九不出手」到「九九加一九,耕牛遍地走」,数九不仅记载着冬春交替的自然规律,更凝

24节气 -

老人去世都在节气——民间...

在华北农村流传着"节气交替老人走"的古老说法,这种将生命终点与自然时序相联系的认知模式,折射出农耕文明对天人关系的深刻理解。本文将从生物节律、气候变化、社会习俗三个维度,结合现代医学数据与地方志记载,揭示这一现象背后的复杂机理。通过比对近十年长三角地区医院急

24节气 -

二十四节气解释:自然韵律...

作为中华文明特有的时间刻度体系,二十四节气在黄河流域的农耕实践中萌芽,最终演变为贯通天文、地理、农事的综合性知识系统。从《夏小正》的物候观察到《淮南子》的完整记载,这套时间制度不仅精准捕捉地球公转轨道上的关键节点,更深层折射出先民对自然规律的哲学认知。在现

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气