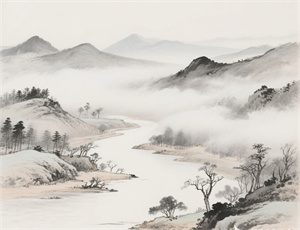

清民的节气特点——传统与现代交织的时间密码

在中华文明的漫长演进中,清朝至民国的三百年间形成了独特的节气文化体系。这个时期的节气特点不仅延续了农耕文明的智慧基因,更在政权更迭、民族融合、科技输入的背景下展现出前所未有的复合性特征。从紫禁城颁朔授时的典礼到江南市井的物候观测,从东北满族的寒露祭祀到岭南客家的立春耕礼,节气制度既维系着多民族国家的时空秩序,又塑造着不同地域群体的生活节律。

一、政权迭代中的节气制度嬗变

1644年清军入关后,钦天监开始推行满汉合璧的《时宪历》。这项改革暗含三个重要转变:

- 节气测算从平气法转向定气法,精确度提升至刻级单位

- 官方文书首次并列满蒙汉三种节气称谓

- 农事指导新增东北地区的高粱、大豆种植周期

这种制度性调整在1912年遭遇根本性质变。民国政府废除旧历引发全国性争议,江浙蚕农坚持按节气安排育蚕周期,河北棉商参照节气调整期货交易,形成官方格里高利历与民间节气历并行的特殊格局。北平钟鼓楼的晨钟暮鼓仍按节气调整报时节奏,上海外滩海关大楼却已开始使用机械钟统一计时。

二、多民族节气文化的共生融合

清民时期的节气体系呈现出显著的文化层积现象:

- 蒙古族那达慕大会与秋分节气结合

- 满族萨满教的冬至祭天仪式纳入官方典礼

- 回族开斋节与二十四节气建立动态对应关系

在云贵高原,彝族十月太阳历与汉地节气产生奇妙共振。毕摩(祭司)将夏至称为"太阳回头日",其测算误差不超过三天。这种跨文化的时空认知在滇越铁路通车后,又与法国传教士带来的格里高利历发生碰撞,形成独特的"三历并行"现象。

三、科技文明冲击下的节气嬗变

19世纪后期,西方气象学传入带来双重影响:

- 徐家汇观象台建立首个现代节气观测网络

- 《申报》开始刊登节气农事预警

- 商务印书馆出版白话节气科普读物

传统"七十二候"在科学话语下被重新诠释。1923年竺可桢发表《论新月令》,主张用物候观测替代玄学解释。但市井百姓仍保持着"惊蛰闻雷米似泥"的朴素认知,中药铺掌柜继续按节气调整药材炮制方法,苏州绣娘坚持在特定节气染色丝线。

四、节气经济的空间分化特征

不同经济形态对节气的依存度呈现梯度差异:

| 区域类型 | 代表产业 | 节气关联度 |

|---|---|---|

| 农耕区 | 稻作种植 | 85%生产活动依节气展开 |

| 商贸都市 | 金融贸易 | 节气作为商业周期节点 |

| 工业城镇 | 纺织制造 | 节气影响工人节气福利 |

这种分化在长江流域尤为明显。汉口茶商按清明前后划分茶叶等级,无锡丝厂在夏至前后调整工时制度,而上海证券交易所已开始淡化节气对金融市场的直接影响。

五、微观日常中的节气实践

普通民众的节气记忆往往凝结为具体物象:

- 京津地区的"冬至馄饨夏至面"

- 晋中商帮的"谷雨清账"传统

- 岭南家庭的"大寒小寒杀猪过年"

这些习俗在清民更替中不断重构。北京旗人将满族祭祖的"供月"习俗融入中秋家宴,江南士绅把冬至祭孔发展为文人雅集,而闯关东的移民则创造了融合东北物产的"立春五辛盘"。

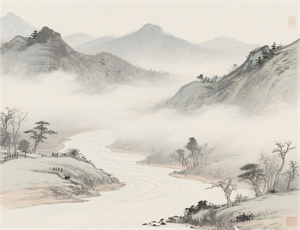

当黄浦江的轮船汽笛声与苏州河畔的节气更锣共鸣,当哈尔滨的俄式壁炉遇上老北京的数九歌谣,这个时代的节气文化既保持着农耕文明的时间质感,又折射出现代化进程的空间张力。那些刻在农历上的节气符号,最终演化为连接传统与现代的文化脐带。

-

小满:万物初盈待丰年

当太阳抵达黄经60度,初夏的风裹挟着湿润的水汽掠过麦田,中国二十四节气中的第八个节气——小满悄然降临。这个以"小得盈满"命名的节气,不仅承载着农耕文明对自然规律的深刻认知,更蕴含着中华文明独特的处世哲学。从黄河流域的麦穗灌浆到江南水乡的蚕茧结茧,从物候现象到人

24节气 -

大暑过后的节气是什么——...

当炽热的阳光将大地炙烤得滚烫,蝉鸣声在树梢间此起彼伏,二十四节气中的大暑悄然走过。这个每年公历7月22日至24日交节的节气,标志着夏季最后一个高温阶段的结束。而紧随其后的节气,正是承载着季节转折密码的立秋。这个看似简单的节气更替背后,不仅蕴含着中国古人观测天象

24节气 -

二十四节气之小寒|传统习...

小寒作为二十四节气中的第二十三个节气,标志着冬季严寒的真正开始。这个节气不仅承载着古人观察自然的智慧结晶,更在现代社会衍生出独特的文化意涵与生存哲学。从黄河流域到江南水乡,从农耕文明到数字时代,小寒所蕴含的天人合一理念持续影响着人们的衣食住行。本文将深入探

24节气 -

二十四节气:中国传统时间...

二十四节气作为中国古代历法的核心组成部分,以太阳周年运动轨迹为基准,将地球公转轨道精准划分为24个时间节点。这套始于黄河流域的独特时间体系,不仅指导了华夏文明数千年的农耕生产,更蕴含着天人合一的哲学思想。从立春物候萌动到大寒冰封天地,节气变化深刻影响着中国人

24节气 -

南方小雪节气:微寒初现时...

当北国迎来银装素裹的初雪,长江流域以南的广阔地域,正以独特方式诠释着小雪节气的深意。作为二十四节气中首个以"雪"命名的时令,小雪在南方并非字面意义的降雪预告,而是标志着自然万物由"收"转"藏"的关键转折。从气候特征到农事规律,从饮食养生到文化传承,这个看似温和的

24节气 -

大雪节气出生的牛宝宝:传...

当农历二十四节气中的大雪与新生牛犊的啼鸣相遇,自然界与农耕文明的深层联系便以独特方式展现。这种时间与生命的特殊交汇,在中国传统农学、气象学与民俗文化中均蕴含值得探究的深层意义。 一、民俗文化中的生命象征 节气能量的具象化:古籍《月令七十二候集解》记载"大雪,

24节气 -

每个节气在哪个季节——探...

作为中国古代农耕文明的智慧结晶,二十四节气精准划分了太阳在黄道上的运行轨迹,将地球公转周期拆解为具有特定自然特征的时序单元。这些节气不仅标注着气候变化的转折点,更暗含着季节更迭的内在规律。本文将从天文历法、物候特征、地域差异三个维度,深度解析每个节气对应的

24节气 -

24节气大暑吃什么|民间传...

大暑作为二十四节气中的第十二个节气,标志着全年温度最高、阳气最盛的时段。古籍《月令七十二候集解》记载:"大暑,六月中。暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大。"在这个特殊时节,传统饮食文化蕴含着深刻的养生智慧,形成了一套与自然节律相呼应的饮食体系。

24节气 -

节气与命理:出生时辰的传...

在中国传统文化脉络中,二十四节气不仅是农耕文明的计时坐标,更与人的生辰命理存在深层联结。古籍《三命通会》记载:"人禀天地之气而生,四时之变皆入命格",这种将节气纳入命理体系的观念,在当代大数据分析中呈现出令人惊异的验证价值。 节气划分的命理底层逻辑 传统历法以

24节气 -

春天廿十节气第几个:从农...

在当代年轻人对农历节气逐渐陌生的语境下,"廿十节气"这一表述常引发认知困惑——究竟是传统二十四节气的误写,还是隐藏着未被发掘的文化密码?当我们以人类学视角重新审视,会发现这个看似矛盾的表述恰如一把钥匙,既能打开农耕文明的知识宝库,也能破解现代社会的时间焦虑。

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气