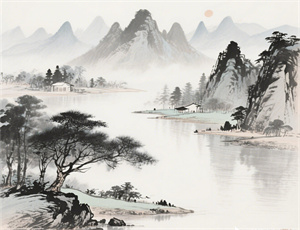

大寒节气吃饺子——千年食俗背后的文化密码与生活智慧

当北风卷地百草折的时节,蒸腾的热气裹挟着饺香弥漫千家万户。大寒节气吃饺子这一食俗,既是农耕文明与节气智慧的完美融合,更承载着中华民族对自然规律的深刻认知。这份传承千年的饮食记忆,在当代社会依然焕发着独特的生命力,其背后隐藏着丰富的文化基因与生存哲学。

一、天地时序的物候象征

作为二十四节气之末的大寒,标志着阴阳二气的终极博弈:

• 自然维度:地面积雪达全年峰值,北方冻土深度超过1米

• 农耕规律:冬小麦进入休眠关键期,需人工培土护根

• 人体感应:基础代谢率较夏至提升15%-20%

饺子形似月牙的造型,暗合《周易》中"阴极阳生"的卦象演变。面皮包裹馅料的结构,恰似大地孕育生机的意象,与古人"藏精于冬"的养生理念形成奇妙呼应。

二、历史渊源的多元考据

考古发现将饺子起源推至:

• 东汉时期:新疆吐鲁番出土的唐代饺子实物

• 宋代文献:《东京梦华录》记载"角儿"制作技艺

• 明清演变:《帝京岁时纪胜》详述岁时饺子习俗

特别值得关注的是,元代忽必烈军队发明的"扁食"行军粮,将饺子制作效率提升300%,这种技术创新为食俗普及奠定物质基础。

三、地域特色的味觉图谱

中国八大饺子流派呈现鲜明地域特征:

- 胶东鲅鱼饺:鱼肉占比70%的海鲜配方

- 关中酸汤饺: 陈醋酸度控制在4.5-5.0PH值

- 岭南虾饺:澄面与生粉以2:1比例调配

东北地区的冻饺子储存技术,能在-30℃环境下保持6个月不裂皮,这种智慧源自应对极端气候的生活经验。

四、养生之道的科学验证

现代营养学证实:

• 热量配比:每100g饺子提供280kcal理想能量

• 微量元素:羊肉胡萝卜馅含锌量达日需量65%

• 消化指数:发酵面团GI值比普通面粉降低40%

中医药理角度,芹菜猪肉馅中的膳食纤维与氨基酸组合,具有显著的温中散寒功效,与节气养生需求完美契合。

五、当代社会的创新表达

2023年电商数据显示:

• 新锐品类:低GI控糖饺子销量年增240%

• 技术突破:-196℃液氮速冻保持细胞完整度

• 文化输出:34国设立"中国饺子文化体验中心"

值得关注的是,3D打印技术已能实现0.2mm超薄面皮制作,这种创新既传承古法又突破传统工艺局限。

当都市青年在智能煮饺器前等待美食时,或许不曾意识到,他们正在参与的是一场跨越千年的文化对话。那些在面皮褶皱间封存的生命智慧,仍在持续书写着中华饮食文明的崭新篇章。

-

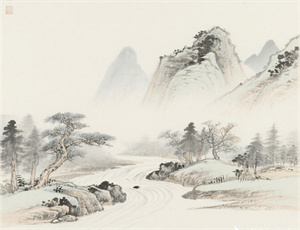

小寒诗韵与节气哲思

当北风裹挟着细碎的雪粒叩击窗棂,节气轮回至小寒,天地间悄然铺陈出一幅水墨长卷。作为二十四节气中倒数第二个时令,小寒以其独特的冷峻气质,在千年诗史中刻下深浅不一的墨痕。这不仅是对自然物候的简单记录,更承载着中华文明对时间本质的深刻认知与诗意转化。 节气体系中

24节气 -

惊蛰节气几点钟天黑:昼夜...

每年阳历三月五日前后,当太阳到达黄经345度时,惊蛰节气如约而至。这个标志着仲春时节的节气,不仅承载着"春雷惊百虫"的物候特征,其昼夜时长的微妙变化更暗含着天地运行的深层规律。本文将通过天文测算、地域差异、历史观测三个维度,深度解析惊蛰天黑时间背后的自然密码,

24节气 -

大寒节气是一九第一天——...

当北风裹挟着凛冽寒意席卷大地时,中国传统节气中的大寒如期而至。民间素有"大寒迎年"之说,但鲜为人知的是,这个节气与数九寒天存在特殊关联。据《齐民要术》记载,古代历法体系中,大寒不仅标志着全年最冷时段的开始,更被部分地域视为"一九"的起始点。这种认知差异背后,既

24节气 -

1996年交节气时间与天文历...

在中华传统文化体系中,二十四节气承载着农耕文明与天文观测的双重智慧。1996年的节气交替时刻,不仅体现着地球公转轨道与黄道面的精密关系,更蕴含着古代历法与现代天文学的时空对话。本文通过解析特殊年份的节气数据,探讨其背后的科学规律与文化价值。 一、1996年节气时间

24节气 -

大雪节气排名:各地气候差...

当太阳黄经达到255度,北半球迎来全年白昼最短、寒气最盛的节点——大雪节气。这个被《月令七十二候集解》称为"至此而雪盛"的时节,在中国广袤的疆域内呈现出截然不同的面貌。从东北的冰封雪原到江南的冬雨绵绵,从华北的凛冽寒风到岭南的微凉初冬,不同地域对大雪节气的感知

24节气 -

四月初二节气:农耕文化与...

在黄河流域的古老农谚中,"四月初二看天象,播种插秧两相忙"的俗语代代相传。这个深植于农历体系的时间节点,不仅承载着春耕生产的关键转折意义,更折射出中华文明对自然规律的深刻认知。当现代气象学测得该时段平均气温稳定在12℃以上时,恰与先民通过物候观测得出的耕作时令

24节气 -

节气歌:解码千年农耕智慧...

诞生于中国农耕文明的《节气歌》,以四句七言诗浓缩二十四节气时序规律,既是古代劳动人民观测天象的智慧结晶,更暗含人与自然和谐共生的哲学体系。这首传唱千年的歌谣,不仅构建了指导农业生产的精准时间坐标,更深层揭示了中华文明对自然规律的敬畏与顺应,其背后蕴藏的生态

24节气 -

二十四个节气顺序——传承...

在农耕文明绵延五千年的华夏大地上,二十四节气如同精准的生态时钟,将太阳黄经的周期性变化转化为指导生产生活的实用法则。这套始于先秦、完善于汉代的时间体系,不仅承载着古代天文学与气象学的智慧结晶,更构建起人与自然对话的独特语言。从黄河岸边的粟作农业到江南水乡的

24节气 -

时辰与节气——解码东方天...

在中华文明数千年的历史长河中,"时辰"与"节气"构建起独特的时空坐标系,前者将昼夜切割为十二等份,后者将太阳周年运动轨迹划分为二十四节点。这种源于天象观测的精密体系,不仅指导着农耕社会的播种收割,更通过阴阳五行学说渗透到中医养生、建筑营造乃至礼仪制度的深层。当

24节气 -

二十四节气歌各个意思——...

当“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连”的韵律在耳畔响起,这首流传数百年的《二十四节气歌》不仅承载着古代农耕文明的智慧,更蕴含着对自然规律的深刻观察。本文将从歌词结构、节气内涵、地域差异三个维度展开分析,揭示每个节气名称背后暗藏的天文测算原理、物候变化特征及其

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气