三伏:解码传统智慧中的气候生存哲学

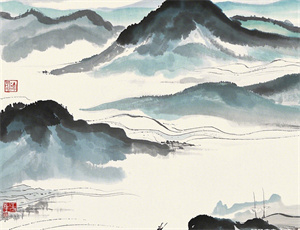

当北半球进入盛夏,中国黄河流域的农耕先民在数千年前就观测到一种特殊的气候现象:全年最热的时段总出现在夏至后第三个庚日到立秋后第一个庚日之间。这种对气候规律的精准把握,催生出独特的"三伏"体系,它不仅记录着古人对自然律动的认知,更蕴含着人类适应极端气候的生存智慧。

一、时间密码:干支纪日法中的气候模型

三伏天的计算体系堪称古代天文学与气象学的完美融合。以"庚日"为计算节点,源于干支纪日法中金气旺盛的隐喻。古人发现,当夏至后连续出现三个"庚日"(金属性日),恰好对应地表积温达到峰值的物理过程。这种将天文历法与地表热力学相结合的计算方法,比单纯依靠太阳黄经划分节气更能反映实际气候特征。

- 初伏机制:夏至后第三个庚日启动,对应太阳直射点北移引发的滞后增温效应

- 中伏变量:取决于立秋与末伏的时间差,揭示气候系统的非线性特征

- 地表热容效应:土壤蓄热释放周期约40天,完美契合三伏总时长

二、生物适应:从中医经脉学到现代热应激研究

《黄帝内经》提出"冬病夏治"理论,现代研究证实三伏期间人体表皮温度升高1.2-1.8℃,毛孔扩张率增加300%,这为透皮给药创造了绝佳条件。最新分子生物学研究显示,高温刺激可使TRPV1热敏受体表达量提升2.3倍,这种瞬时受体电位通道的激活,可能解释了三伏贴治疗呼吸系统疾病的分子机制。

在农业生态领域,水稻在日均温30-32℃时的光合效率达到峰值,这与长江流域三伏期的温度区间高度吻合。古代农谚"头伏萝卜二伏菜"背后,是作物在极端高温下的生存策略:十字花科植物通过产生热激蛋白(HSPs)维持细胞稳态,这类蛋白质的合成最佳温度恰在35-38℃之间。

三、气候应对:传统智慧与现代技术的对话

敦煌莫高窟第61窟壁画显示,唐代已有"冰井务"机构专司三伏降温。其技术原理包含:夜间开启建筑气窗形成烟囱效应,利用比热容差异的陶罐水循环系统,这些被动式降温技术能耗仅为现代空调的1/20。现代建筑学家发现,福建土楼的环形布局可使室内外温差达到7.2℃,这种通过空气动力学实现的自然降温,与三伏期气候特征完美适配。

在饮食文化层面,北京地区三伏食俗量化分析显示:

麻酱摄入量增加150%(补充电解质)

苦瓜消费量提升80%(含苦瓜苷降体温)

绿豆汤饮用频率达日均1.5次(调节肠道菌群)

这些传统食补方案与现代营养学研究高度吻合

四、文明演进:从气候适应到文化符号

三伏概念在江户时代传入日本后,衍生出"土用丑日"食鳗传统。最新海洋生物学研究证实,鳗鱼在三伏期EPA含量增加22%,DHA含量提升18%,这种季节性营养变化恰与人体高温代谢需求匹配。在韩国,三伏茶文化发展出包含12味草药的标准化配方,其抗氧化能力经检测相当于每日摄入300mg维生素C。

随着气候变迁加剧,2023年全球三伏期平均温度较20世纪上升1.7℃。气象模拟显示,传统三伏算法仍能有效预测未来30年极端高温事件,其误差范围仅±2天。这种古代气候模型在当代的价值重估,提示着传统智慧与现代科学融合的可能性。

当城市热岛效应使三伏期延长至45天,新加坡推出的垂直绿化建筑使表面温度降低12.7℃,东京的蒸发冷却路面技术使体感温度下降5.3℃。这些创新方案与古代冰井务技术、福建土楼智慧形成跨越时空的呼应,共同构建着人类应对极端气候的多维策略体系。

-

大雪节气出生的女生|节气...

在中国传统历法中,大雪节气标志着仲冬时节的正式开始。那些诞生于此时节的女性,常被赋予"冰清玉洁""外冷内热"的独特标签。本文将从气候特征、文化象征、成长轨迹三个维度,结合现代心理学与社会学研究,深入解析这个特殊群体的人生密码,探讨自然节律与个体发展之间微妙而深

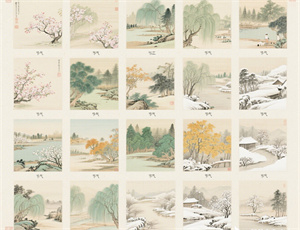

24节气 -

清明节气的有关来历与传统...

每当春意渐浓、细雨纷飞之际,承载着中华民族千年文化记忆的清明节气如期而至。这个融合自然规律与人文精神的特殊时节,既包含着对生命循环的深刻认知,又寄托着慎终追远的伦理情感。从天文历法到祭祀文化,从农事活动到民俗传承,清明节气在历史长河中不断被赋予新的内涵,形

24节气 -

节气吵架:被遗忘的农耕传...

二十四节气作为中华文明的重要遗产,在现代社会正遭遇前所未有的身份危机。当年轻人在社交媒体为"立冬该不该吃饺子"争论不休,当养生博主与美食博主就"大暑节气如何进补"展开论战,这场跨越千年的文化对话,正演变为传统与现代的价值冲突现场。 一、节气文化的断裂与重构 农耕

24节气 -

小雪节气与火锅:舌尖上的...

当北风卷走最后一片银杏,农历十月的小雪节气裹挟着寒霜悄然降临。这个标志着冬季正式开场的特殊时令,在中国饮食文化中始终与热气蒸腾的火锅紧密相连。从《齐民要术》记载的"古董羹"到现代都市的铜锅涮肉,火锅不仅是驱寒暖胃的饮食选择,更是中国人顺应天时的生存哲学在餐桌

24节气 -

1月是啥节气?这些传统习俗...

当新年的钟声敲响,北半球的冬季已步入最寒冷的阶段。在农历与公历的交汇点上,1月承载着中国传统文化中两个重要节气——小寒与大寒。这两个节气不仅标注着气候变迁,更凝结着古人观察自然的智慧结晶。 一、节气体系中的1月定位 根据现行公历推算,太阳到达黄经285时即为小寒

24节气 -

立春的节气物候——立春时...

作为二十四节气之首,立春标志着阴阳转换与万物复苏的起点。从黄河流域到江南水乡,从地气萌动到候鸟北归,自然界以特有的物候现象诠释着这一时令的深刻内涵。古人通过观察星象运行、动植物行为与气候变迁,构建出立春三候的完整体系,其中不仅蕴含对自然规律的精准把握,更暗

24节气 -

描写节气小寒——冬藏春生...

当北风裹挟着细碎的冰晶掠过枯枝,当晨霜在窗棂凝结出羽毛般的纹路,二十四节气中最寒冷的节点——小寒,便悄然叩响了冬日的门扉。这个承前启后的节气,不仅承载着物候变迁的精密刻度,更蕴藏着农耕文明对自然规律的深邃洞察。从黄河流域的初雪压枝到江南水乡的腊梅吐蕊,从东

24节气 -

雨水与谷雨:节气中的农耕...

二十四节气作为中华文明观察自然的时间标尺,其中蕴含的降水规律深刻影响着传统农耕社会的发展轨迹。雨水、谷雨这两个以"雨"为名的节气,不仅记录着黄河流域的物候特征,更折射出中国古代对降水规律的系统认知。在气候变迁与现代农业交织的今天,重新解读这些反映降雨的节气,

24节气 -

24节气冬至的介绍——传统...

当北半球的阳光以最倾斜的角度抵达黄经270度,标志着二十四节气中最早被确立的冬至正式来临。这个兼具天文意义与人文内涵的节气,不仅承载着古人观测天象的智慧结晶,更蕴含着中华民族顺应自然的生活哲学。从《周礼》记载的"以冬日至,致天神人鬼"的祭祀传统,到现代南北迥异

24节气 -

给孩子们讲谷雨节气|春季...

当清明时节的雨丝渐歇,万物生长的力量在土地里悄然蓄积,二十四节气中的第六个节气——谷雨,便带着湿润的东风翩然而至。这个源自农耕文明的智慧结晶,不仅承载着千年农业观察的精华,更是中国人与自然和谐共处的生态密码。让我们牵起孩子们的小手,走进这场"雨生百谷"的天地

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气