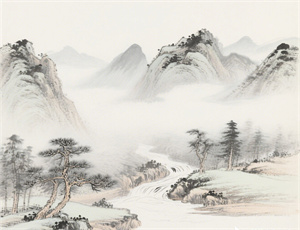

描写大暑节气的诗句——盛夏炽烈与文化意蕴的千年共鸣

大暑,作为二十四节气中的第十二个节气,承载着农耕文明对自然规律的深刻认知。古人通过"大暑"二字,既描绘出盛夏极致的炎热特性,更在诗词歌赋中镌刻下独特的时空印记。从《诗经》的物候观察到唐宋文人的节气抒怀,历代诗人用精妙的语言建构起一个充满生命张力的盛夏图景。这些诗句不仅是气候现象的文学映照,更是中华文明天人合一哲学思想的诗意呈现。

一、气候特征的诗意解码

古代文人对大暑的描写,建立在对自然现象的精准观察之上:

- 温度极值记录:白居易"炎威天气日偏长"直指太阳直射点的地理特征

- 湿度变化感知:范成大"湿础人沾汗际"生动刻画江南梅雨接大暑的独特气候

- 物候周期观察:元稹"腐草为萤"记载古人认知的生态转化现象

这些诗句构成古代气候学的文学标本,如杜甫《夏夜叹》中"永日不可暮,炎蒸毒我肠",既是个体感受的抒发,也是唐代关中地区气候特征的重要佐证。

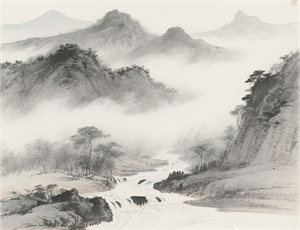

二、农事活动的文学镜像

大暑节气与农业生产存在深刻关联,这在诗句中得到多维呈现:

- 灌溉智慧:"夜热依然午热同,开门小立月明中"(杨万里)反映昼夜灌溉的农作方式

- 病虫害防治:"去岁此灾曾有例,村村求雨拜龙神"(乾隆)记载传统防灾实践

- 收获预兆:"大暑三秋近,林钟九夏移"(元稹)揭示物候与农时的对应关系

宋代诗人戴复古在《大热》中写道:"天地一大窑,阳炭烹六月",以窑炉比喻农田的炽热环境,暗含对农作物生长极限的观察。

三、文化符号的深层建构

大暑在传统文化中超越气候概念,演变为具有哲学内涵的文化符号:

- 阴阳平衡:陆游"万瓦鳞鳞若火龙,日车不动汗珠融"暗含阳极阴生的易理

- 养生智慧:白居易"何以消烦暑,端坐一院中"体现静以养心的传统理念

- 时空意识:刘禹锡"火威驰迥野,畏景铄遥途"构建起空间维度的热力图谱

明代贝琼的"朝景枕簟清,乘凉一觉睡"将避暑行为升华为精神修持,展现中国特有的暑热应对哲学。

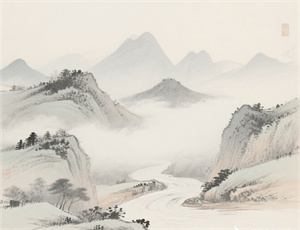

四、艺术审美的多维呈现

历代诗人从不同视角创造大暑的艺术形象:

- 色彩表现:晁补之"红菡白苹当夏日"的强烈色彩对比

- 听觉描写:梅尧臣"燥叶飘山席,孤萤傍露丛"的夏夜声景

- 触觉传达:王维"赤日满天地,火云成山岳"的热力通感

清代诗人黄景仁在《大暑》中写道:"高树秋声早,长廊暑气微",通过空间对比手法,展现建筑智慧与自然气候的巧妙调和。

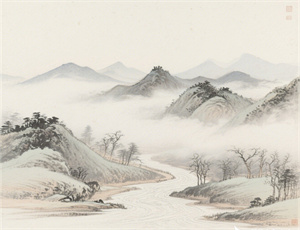

五、社会生活的历史切片

大暑诗句中封存着古代社会的生动图景:

- 市井百态:杨万里"夜热依然午热同"记录的夜市生活

- 宫廷避暑:白居易"何处堪避暑?林间背日楼"展现的消暑建筑

- 民生疾苦:杜甫"飞鸟苦热死,池鱼涸其泥"隐含的社会关怀

宋代词人周邦彦的《鹤冲天·溧水长寿乡作》"地卑山近,衣润费炉烟",既写地理环境,又暗含对湿热气候影响下社会生活成本的观察。

六、跨文明的气候对话

将中国大暑诗歌置于全球气候文化视野中考察:

- 与古罗马"伏尔甘节"的热力崇拜形成文明比照

- 印度《梨俱吠陀》中的暑热赞歌体现不同认知体系

- 日本俳句"暑さ中や 死んだふりしてゐる蝉"展现东方审美差异

这种跨文明的比较研究,正如德国汉学家顾彬所言:"中国节气诗是打开东方生态美学的密钥"。

-

节气惊蛰三候:自然律动与...

当北斗七星的斗柄指向东方甲位,天地间积蓄的阳气骤然迸发,惊蛰节气如约而至。这个标志着仲春启幕的节气,不仅蕴含着物候演变的自然规律,更暗藏着中国古代天文历法与生态智慧的深邃联结。其"三候"现象——桃始华、仓庚鸣、鹰化鸠——构成了一部立体的自然启示录,在微观物候

24节气 -

跟着节气去喝茶:清明节与...

春分后十五日,斗指乙,万物生长此时皆清洁明净,谓之清明。当二十四节气中最具人文色彩的清明节来临,茶事活动便成为连接自然时序与生命哲学的特殊纽带。据中国农业科学院茶叶研究所2023年数据显示,清明前后全国茶叶消费量较平日激增47%,其中传统茶文化体验消费占比达62%,

24节气 -

农历节气日历现在几九——...

当北风裹挟着霜雪掠过屋檐,中国古老的时间智慧「数九」便悄然开启。这个源自黄河流域的物候观测体系,将冬至后的八十一天划分为九个阶段,每个「九日」对应着气候变化的细微特征。从「一九二九不出手」到「九九加一九,耕牛遍地走」,数九不仅记载着冬春交替的自然规律,更凝

24节气 -

老人去世都在节气——民间...

在华北农村流传着"节气交替老人走"的古老说法,这种将生命终点与自然时序相联系的认知模式,折射出农耕文明对天人关系的深刻理解。本文将从生物节律、气候变化、社会习俗三个维度,结合现代医学数据与地方志记载,揭示这一现象背后的复杂机理。通过比对近十年长三角地区医院急

24节气 -

二十四节气解释:自然韵律...

作为中华文明特有的时间刻度体系,二十四节气在黄河流域的农耕实践中萌芽,最终演变为贯通天文、地理、农事的综合性知识系统。从《夏小正》的物候观察到《淮南子》的完整记载,这套时间制度不仅精准捕捉地球公转轨道上的关键节点,更深层折射出先民对自然规律的哲学认知。在现

24节气 -

24节气时间怎么安排——探...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,精确划分了太阳在黄道上的运行轨迹,将365天的地球公转周期拆解为具有特殊气候意义的24个节点。这套时间系统不仅指导着传统农业生产,更深层次地影响着中国人的生活方式、健康养生和文化习俗。在现代社会,如何科学安排节气时间,

24节气 -

伏天从哪个节气开始的气候...

在中国传统节气体系中,伏天的起始与气候变化、农业生产紧密相关。本文将从历史溯源、天文历法、地域差异三个维度,系统解析伏天的开端节气及其背后的自然规律。通过梳理古代文献与当代气象观测数据,探讨伏天划分标准的科学依据,并比较不同地域对"入伏"时间的认知差异。同时

24节气 -

2月23日是什么节气:探秘仲...

在中国传统历法中,节气是反映自然变化与农耕活动的重要时间坐标。对于公历2月23日这一时间节点,其对应的节气归属需要结合太阳黄经角度与农历日期综合分析。本文将从天文历法、气候特征、物候现象三个维度,系统解析这一日期的节气属性及其深层文化内涵。 一、节气划分的天文

24节气 -

四月初是什么节气——探索...

当季风裹挟着湿润空气掠过长江流域,当柳絮开始在暖阳中纷飞起舞,四月初的时令更迭便悄然降临。这个时段的节气转换蕴含着天地运行的精妙规律,既是农耕文明的时间坐标,也是自然生态的转换枢纽。从清明祭扫的烟火到谷雨催耕的农谚,从物候现象的细微变化到气候特征的宏观呈现

24节气 -

秋风起于白露:节气与季风...

在中国传统二十四节气体系中,秋季风力的显著变化与特定节气存在深刻关联。通过对历史气象资料与物候观测数据的交叉分析发现,白露节气(公历9月7-9日)是秋季季风增强的关键节点。这个时节太阳直射点南移引发的海陆温差重构,以及西伯利亚高压的初步形成,共同构成了风力变化

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气