大雪节气含义:冬季农事规律与生命蛰伏的深层智慧

当北半球进入仲冬时节,二十四节气中的第二十一个节气悄然降临。这个被称为「大雪」的时间节点,既非单纯描述降雪强度的气象术语,也不是简单的时间划分符号。在农耕文明的底层逻辑中,它蕴含着天地能量转换的深刻规律,既是自然时序的精确刻度,更是生命蛰伏与能量积蓄的哲学象征。从殷商甲骨文记载的物候观测,到《月令七十二候集解》的节气释义,古代先民通过观察黄河流域的动植物变化与星象位移,构建起贯通天人的时间认知体系。

天文历法与物候观测的双重印证

地球公转轨道行至黄经255度时,太阳直射点继续南移,北半球接受的太阳辐射量持续衰减。这种天文变化直接导致:

- 北纬35度地区正午太阳高度角降至年度最低值

- 昼夜温差扩大至15℃以上

- 地面有效辐射量超过大气逆辐射

《淮南子》记载的「阴气极盛,阳气萌动」现象,对应现代气象学中的辐射冷却原理。当夜间晴空条件下地表热量散失加剧,空气中的水汽在草木、屋瓦表面凝结为霜晶,这种物候特征成为判定节气转换的重要依据。

地域差异中的气候辩证关系

受季风气候与地形因素影响,中国境内的大雪节气呈现显著地域特征:

- 东北地区进入稳定积雪期,积雪深度可达20厘米

- 华北平原出现初雪与雾凇现象

- 长江流域维持湿冷模式,相对湿度超过75%

- 岭南地区开始出现10℃以下的「冬日」体验

这种气候差异推动古代农人发展出多样化的越冬技术。黄河流域的「压麦保墒」、江南地区的「敲冰耘田」,都是适应特定气候条件的智慧结晶。

生物节律与农耕生产的能量管理

冬小麦在此时进入关键的春化阶段,需要经历持续低温才能完成花芽分化。果农通过观察树干液流速度,判断是否需要实施防冻措施。这种基于物候的农事决策系统,暗合现代植物生理学揭示的低温诱导开花机制。

牲畜养殖方面,北方牧区开始转移至冬季牧场,牧民依据积雪厚度判断牧草可及性。南方水网地带则进入腊鱼腌制期,利用低温抑制微生物活动,这种食品保存技术比现代冷链系统早出现两千年。

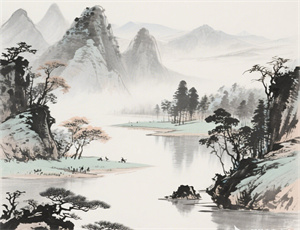

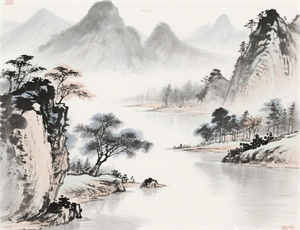

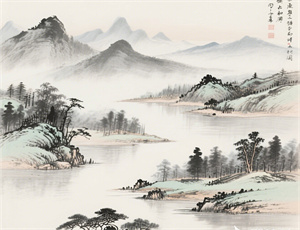

文化符号体系中的节气意象

《东京梦华录》记载的「腊前雪」民俗,演化出扫雪烹茶的雅趣传统。文人墨客通过观察雪中竹姿,创造出「雪竹图」这种独特艺术形式。在建筑领域,北方民居的厚墙窄窗设计,完美契合节气带来的保温需求。

中医药典藉中的「冬藏」理论,强调此时应减少阳气耗散。具体表现为:

- 辰时日出后进行适度运动

- 增加根茎类食物的摄入比例

- 调整睡眠时间与太阳运行同步

这种养生智慧,与现代 chronobiology(时间生物学)揭示的人体节律调控机制高度契合。

现代科技视角下的节气重构

卫星遥感数据显示,近三十年大雪节气期间中国雪线平均北移120公里。气象大数据分析揭示,极端降雪事件发生频率与厄尔尼诺现象存在显著相关性。这些发现促使当代农学家重新审视传统农谚的适用边界,发展出基于气候预测模型的动态农事管理系统。

在新能源领域,光伏电站依据节气调整面板倾角,可提升冬季发电效率12%以上。建筑工程师借鉴地坑院结构原理,开发出新型被动式节能住宅。这种传统智慧与现代技术的融合创新,正在重塑人类与自然时序的互动方式。

-

查询1970年节气:历史时间...

在中国传统文化中,二十四节气承载着农耕文明与自然规律的深刻智慧。1970年作为特殊的历史年份,其节气分布不仅反映了天文历法的精准性,更与当时的社会背景形成独特关联。本文通过梳理节气计算原理、比对公历农历对应关系,结合1970年实际气候数据,深入探讨该年度节气变化对

24节气 -

二十四节气的其他名称——...

作为中华民族传承三千年的时间坐标,二十四节气在不同历史阶段和地域文化中衍生出丰富多样的别称体系。这些名称不仅承载着古代天文学观测的精密成果,更折射出地域气候特征、农业生产需求和民间文化认知的深层互动。从《逸周书》记载的原始节气到当代气象学验证的物候规律,每

24节气 -

夏至是第几节气——探索传...

在中国二十四节气体系中,夏至作为第十个节气,既是天文历法的重要节点,也是农耕文明与自然哲学深度融合的见证。每年公历6月21日前后,当太阳抵达黄经90度,北半球迎来全年白昼最长的特殊时刻。这个承载着阴阳转换智慧的节气,不仅标注着季节更替的刻度,更蕴含着古代先民对

24节气 -

忙中是啥节气——农事繁忙...

在农耕文明绵延数千年的中华大地上,"忙"字常与节气紧密相连。当有人问起"忙中是啥节气"时,既非对传统二十四节气的误读,也非凭空杜撰的伪命题,而是暗含着对农耕社会时间规律的深层叩问。本文将从节气与农时的本质关联切入,剖析"忙"字背后隐藏的天地运行法则,探寻先民在春

24节气 -

小寒节气扫墓的习俗与禁忌...

在中国传统节气体系中,小寒作为冬季第五个节气,标志着一年中最寒冷时段的开始。关于此时节是否适宜进行扫墓祭祖活动,民间存在不同认知与习俗实践,其背后折射出农耕文明与地域文化的深层关联。 一、节气特性与祭祀传统 小寒期间(2025年1月5-7日),北方普遍进入"三九"严寒,

24节气 -

介绍一个季节的节气——冬...

在中国传统二十四节气体系中,冬季的六个节气构成完整的物候闭环。从立冬冰晶初凝到立春阳气萌动,从鸿雁南翔到蚯蚓结穴,每个节气都承载着独特的气候密码与农耕智慧。本文将以冬季为观察窗口,通过解构节气对应的三维坐标——太阳黄道位置、地球物候响应、人类活动规律,揭示

24节气 -

芒种节气花神:探寻夏收时...

作为二十四节气中唯一以“种”为核心的时间坐标,芒种承载着中国古代农耕文明对自然规律的精准把握。在仲夏时节的湿热气息中,这个连接麦黄与稻绿的节气,衍生出独特的花神崇拜体系。从《礼记月令》记载的“仲夏之月,鹿角解,蝉始鸣”到《齐民要术》强调的“芒种节,急种晚谷

24节气 -

节日中属于节气的有——哪...

在中国传统文化体系中,节气与节日始终保持着若即若离的共生关系。二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,既是天文历法的科学划分,也演化出丰富多彩的民俗活动。其中部分节气因其特殊的时间节点与文化内涵,逐渐发展成为具有全民参与性的传统节日。这些跨越时空的节气节日,既承

24节气 -

数九就什么节气——寒冬时...

在中国传统节气体系中,"数九"作为独特的寒季计时方式,最早可追溯至南北朝时期的《荆楚岁时记》。这项民俗并非对应单一节气,而是以冬至为起点,通过"九九八十一日"的递进式记录,系统描绘冬季物候变化与气候规律。本文将从农耕文明观测体系、地域气候差异、民俗活动传承三个

24节气 -

什么节气不能结婚——哪些...

在中国传统文化中,节气不仅是农耕活动的指南,更被赋予人文象征意义。民间历来存在根据节气择吉避凶的习俗,其中关于婚嫁的禁忌体系尤为复杂。本文通过梳理古籍记载、民俗案例及天文学依据,深度剖析传统节气与婚嫁禁忌的关联逻辑,揭示其背后蕴含的自然哲学与人文智慧。 一

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气