今日小雪节气之歌——探寻冬藏智慧与自然律动的深度对话

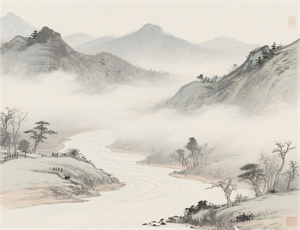

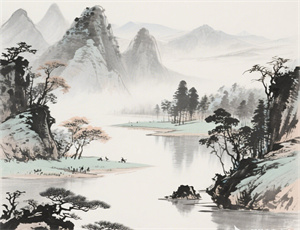

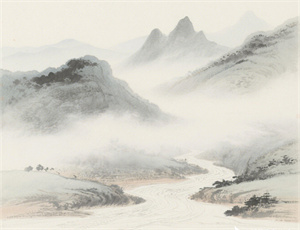

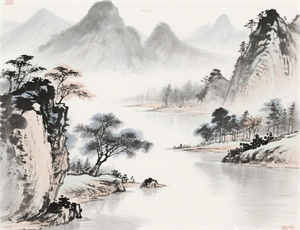

当北风裹挟着细碎冰晶掠过枯枝,当山涧清泉凝结出第一片六棱霜花,古老的物候历法在黄经240度处刻下新的印记。作为冬季第二个节气,小雪不仅标志着寒潮活动的正式启幕,更蕴含着农耕文明对天地阴阳的深邃理解。从黄河故道的窖藏习俗到江南水乡的冬酿传统,从《月令七十二候集解》的"雨下而为寒气所薄"到现代气候学的降水相态研究,这个承载着冬藏智慧的节气,正在当代社会焕发出新的文化生命力。

气候密码:寒而未雪的微妙平衡

在气象观测史上,小雪节气的日平均气温较立冬下降4-6℃,北方地区昼夜温差可达15℃以上。这种特殊的温度梯度造就了三种典型气候现象: 传统农谚"小雪封地,大雪封河"揭示的不仅是物候规律,更是精妙的耕作时序: 在浙江湖州,百年老字号"丁莲芳"开始制作千张包,选用冬至前40天宰杀的湖羊;广东潮汕地区的"晒鱼饭"传统,利用干冷北风制作风味鱼干。这些传承数百年的习俗,实则暗合现代食品科学原理: 《黄帝内经》"早卧晚起,必待日光"的训示,在光周期研究中得到印证:冬季人体褪黑素分泌时间较夏季提前2.3小时。现代养生需注意: 当城市天际线被暖气氤氲模糊了轮廓,乡野间仍有农人遵循星辰指引翻整土地。小雪节气如同自然馈赠的加密信笺,既记录着二十四节气发源地陶寺遗址的古老智慧,也预示着气候临界点研究等前沿科学的方向。在这个寒而不冽的初冬时节,我们或许该暂驻脚步,聆听大地深处传来的冬藏密语。

· 辐射冷却效应:晴朗夜间地表热量快速散失,形成"晨霜午阳"的独特景观

· 逆温层形成:华北平原常出现大气温度随高度递增现象,抑制污染物扩散

· 初冰临界点

农事密码:大地休眠期的生命哲学

北方旱作区

南方稻作区

文化密码:冬藏仪典的现代转译

传统智慧的科学解码

养生密码:天人相应的调适之道

饮食层面:增加ω-3脂肪酸摄入,日均核桃摄取量建议15-20g

运动层面:将晨练时间推迟至日出后,运动强度降为最大心率的60%

情志层面:通过冥想训练将α脑波活跃度提升至35%以上

-

有关昼夜长短的节气——二...

地球绕太阳公转形成的黄赤交角,使得北半球不同节气呈现独特的昼夜更替现象。从立春到大寒,太阳直射点在南、北回归线间的周期性移动,造就了二十四节气中昼夜时长的规律性波动。这种天文现象不仅影响农耕生产,更深刻塑造了人类对时间的认知体系。 昼夜平分点的特殊意义春分

24节气 -

二十四节气歌解读:传统文...

当稚嫩的童声吟诵着“春雨惊春清谷天”的韵律时,中国古代农耕文明最精妙的智慧结晶——二十四节气歌,正跨越时空在当代社会焕发新生。这首仅四十八字的歌谣,不仅承载着先人对自然规律的深刻认知,更构建起中华文明特有的时空坐标体系。 一、节气歌的时空密码据《周髀算经》

24节气 -

查询1970年节气:历史时间...

在中国传统文化中,二十四节气承载着农耕文明与自然规律的深刻智慧。1970年作为特殊的历史年份,其节气分布不仅反映了天文历法的精准性,更与当时的社会背景形成独特关联。本文通过梳理节气计算原理、比对公历农历对应关系,结合1970年实际气候数据,深入探讨该年度节气变化对

24节气 -

二十四节气的其他名称——...

作为中华民族传承三千年的时间坐标,二十四节气在不同历史阶段和地域文化中衍生出丰富多样的别称体系。这些名称不仅承载着古代天文学观测的精密成果,更折射出地域气候特征、农业生产需求和民间文化认知的深层互动。从《逸周书》记载的原始节气到当代气象学验证的物候规律,每

24节气 -

夏至是第几节气——探索传...

在中国二十四节气体系中,夏至作为第十个节气,既是天文历法的重要节点,也是农耕文明与自然哲学深度融合的见证。每年公历6月21日前后,当太阳抵达黄经90度,北半球迎来全年白昼最长的特殊时刻。这个承载着阴阳转换智慧的节气,不仅标注着季节更替的刻度,更蕴含着古代先民对

24节气 -

忙中是啥节气——农事繁忙...

在农耕文明绵延数千年的中华大地上,"忙"字常与节气紧密相连。当有人问起"忙中是啥节气"时,既非对传统二十四节气的误读,也非凭空杜撰的伪命题,而是暗含着对农耕社会时间规律的深层叩问。本文将从节气与农时的本质关联切入,剖析"忙"字背后隐藏的天地运行法则,探寻先民在春

24节气 -

小寒节气扫墓的习俗与禁忌...

在中国传统节气体系中,小寒作为冬季第五个节气,标志着一年中最寒冷时段的开始。关于此时节是否适宜进行扫墓祭祖活动,民间存在不同认知与习俗实践,其背后折射出农耕文明与地域文化的深层关联。 一、节气特性与祭祀传统 小寒期间(2025年1月5-7日),北方普遍进入"三九"严寒,

24节气 -

介绍一个季节的节气——冬...

在中国传统二十四节气体系中,冬季的六个节气构成完整的物候闭环。从立冬冰晶初凝到立春阳气萌动,从鸿雁南翔到蚯蚓结穴,每个节气都承载着独特的气候密码与农耕智慧。本文将以冬季为观察窗口,通过解构节气对应的三维坐标——太阳黄道位置、地球物候响应、人类活动规律,揭示

24节气 -

芒种节气花神:探寻夏收时...

作为二十四节气中唯一以“种”为核心的时间坐标,芒种承载着中国古代农耕文明对自然规律的精准把握。在仲夏时节的湿热气息中,这个连接麦黄与稻绿的节气,衍生出独特的花神崇拜体系。从《礼记月令》记载的“仲夏之月,鹿角解,蝉始鸣”到《齐民要术》强调的“芒种节,急种晚谷

24节气 -

节日中属于节气的有——哪...

在中国传统文化体系中,节气与节日始终保持着若即若离的共生关系。二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,既是天文历法的科学划分,也演化出丰富多彩的民俗活动。其中部分节气因其特殊的时间节点与文化内涵,逐渐发展成为具有全民参与性的传统节日。这些跨越时空的节气节日,既承

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气