二十四节气:中华文明的自然密码与时间智慧

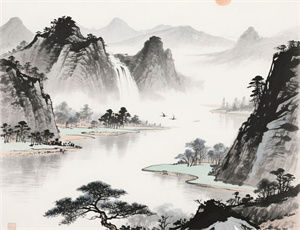

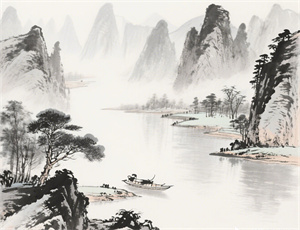

在北斗七星斗柄的周而复始中,二十四节气以精准的天文刻度标注着太阳黄经轨迹,将地球公转轨道划分为二十四等分。这套始于先秦、成于汉代的历法体系,不仅是中国古代农耕文明的计时标尺,更蕴含着道法自然的哲学观与天人合一的宇宙认知。从立春时节的东风解冻到冬至阳生的一阳来复,每个节气都是天地能量转换的枢纽节点,其命名规律与物候特征构成解读中华文明生存智慧的密钥。

一、节气系统的历史演变与命名逻辑

节气体系的形成经历了三千年实践验证,从《尚书·尧典》记载的"日中星鸟"四仲星象观测,到《淮南子》完整记载二十四节气名称,古人通过圭表测影与物候观察,将太阳周年运动轨迹精确拆解为:

- 时间维度:以黄道坐标系15°为间隔,形成平均15.2天的节气周期

- 气候维度:立春、惊蛰等名称直指物候特征,如"蛰虫始振""雷乃发声"

- 农事维度:清明下种、芒种抢收等农谚对应具体生产节点

这种命名体系兼具象形与表意功能,"处暑"的"处"字取终止之意,"白露"凝练秋夜水汽凝结现象,每个名称都是对自然现象的精准概括。

二、节气系统的科学内涵解析

1. 天文地理的精准对应

二十四节气严格对应太阳在黄道上的位置,春分秋分时太阳直射赤道,昼夜平分;冬至夏至对应太阳直射点南北回归。这种对应关系通过圭表测影得以验证,如《周髀算经》记载的"冬至晷长一丈三尺五寸"。

2. 物候现象的时空规律

每个节气对应特定纬度带的物候序列:

- 华北地区:惊蛰期间土壤温度回升至8℃,冬眠动物始出

- 长江流域:谷雨时节日均温稳定在15℃以上,进入水稻插秧期

- 岭南地区:小雪节气仍可观测到候鸟北迁现象

3. 气候变化的预测模型

节气系统构建了独特的气候预测框架,如"春分有雨到清明"的谚语,本质上是对西太平洋副热带高压进退规律的总结。现代气象学证实,清明时节的降水概率与东亚季风爆发存在显著相关性。

三、节气文化的深层结构

在农业社会向工业文明转型过程中,节气体系衍生出超越实用价值的多重意义:

- 哲学层面:阴阳消长理论在冬至一阳生、夏至一阴生中得到完美诠释

- 医学养生:春生夏长秋收冬藏的养生原则,契合人体生物钟节律

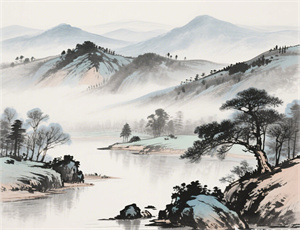

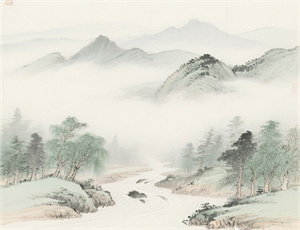

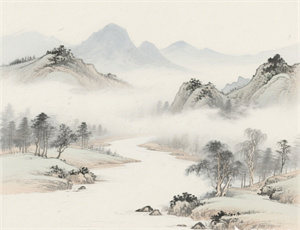

- 艺术表达:清明上河图、立春祭典等文化载体展现节气美学

四、现代科技对节气认知的重构

卫星遥感数据显示,近三十年气候带北移导致物候期提前,立春节气华北地区土壤解冻时间较二十世纪平均提前5.7天。农业物联网系统将传统节气与积温模型结合,开发出基于节气框架的精准种植算法。

气象大数据分析揭示,小满节气长江中下游降水概率与厄尔尼诺指数存在0.68的相关性。现代天文学通过计算机模拟证实,二十四节气划分误差不超过±1天,印证了古代观测技术的精妙。

五、全球视野下的节气智慧

联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,其价值不仅在于历史遗产保护,更在于为应对气候变化提供东方智慧。法国葡萄酒庄借鉴清明谷雨物候规律改良酿酒葡萄种植,非洲萨赫勒地区运用节气思想优化旱作农业时序安排。

在生态文明时代,这套以自然周期为本的时间体系,为构建可持续社会发展模式提供了重要参照。当北斗七星的斗柄再度指向寅位,天地间永恒运转的节气轮回,仍在诉说着中华文明对宇宙规律的深邃理解。

-

夏至节气生日祝福语——自...

当北回归线的阳光直射点停留在地球腰间,白昼长度达到年度巅峰,夏至不仅标志着自然时序的重要转折,更为那些恰逢此日诞生的生命赋予独特意义。这个连接着古老农耕智慧与现代人文情怀的节气,为生日祝福语的创作提供了丰富的意象素材与文化底蕴。 一、节气时令的文化沉淀 作为

24节气 -

清明是传统节气:千年时序...

当柳枝抽出新芽,山野间飘荡着湿润的泥土气息,二十四节气中的清明如期而至。这个承载着中国人独特时空观念的节气,既是农事活动的重要节点,更是民族记忆的文化载体。从《淮南子》记载的"清明风至"到现代都市的节气海报,跨越两千年的时光长河,清明始终在阴阳调和、万物复苏

24节气 -

冬季的节气是什么——传统...

二十四节气是中国古代农耕文明的智慧结晶,其中冬季的六个节气——立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,构成了完整的季节循环体系。这些节气不仅标记着自然气候的阶段性变化,更蕴含着中华民族对天地规律的深刻认知。从黄河流域的农事活动到现代城市的气候感知,节气文化始终

24节气 -

小满:自然之道中的物候智...

小满作为二十四节气中的第八个节点,标志着夏季作物进入灌浆关键期。这个时节麦类籽粒初熟而未满,江河渐涨却未溢,呈现出中国传统智慧特有的“满而不盈”哲学。从物候学视角观察,小满期间苦菜秀、靡草死、麦秋至的自然现象,揭示着气候变迁与生物节律之间的精妙关联。农谚“

24节气 -

立夏:二十四节气中的盛夏...

立夏,作为二十四节气中的第七个节气,标志着自然万物从春生向夏长的转折。每年公历5月5日至7日之间,太阳到达黄经45度时,大地进入“万物至此皆长大”的繁盛阶段。这一节气不仅承载着古代农耕文明对季节律动的精准观测,更蕴含了中国人“天人合一”的生态智慧。从物候变化到

24节气 -

清谷天是哪两个节气——传...

在中国二十四节气体系中,"清谷天"这一民间俗称承载着独特的文化内涵。它并非官方节气名称,而是古代劳动人民对特定时间节点自然特征的凝练概括。通过对历史文献的考证与物候学分析,可以确认"清谷天"所指代的正是清明与谷雨这两个紧密相连的节气,它们共同构成了暮春时节最具

24节气 -

春风节气的祝福语——万物...

当北斗七星的斗柄指向东方,大地褪去料峭寒意,二十四节气中的"春风"携着润物无声的温润翩然而至。这个连接立春与清明的特殊时令,既是农耕文明观测物候的智慧结晶,更是中华文化中传递情谊的重要载体。古人以"东风解冻""蛰虫始振"描绘自然更迭,今人则以蕴含哲理的祝福语,在

24节气 -

传统的24节气最早是农耕文...

发源于黄河流域的二十四节气,最早可追溯至上古时期的观象授时体系。这套凝结着先民智慧的时间制度,以太阳周年视运动轨迹为基准,将黄道划分为二十四等分,精准标注了地球公转轨道上的关键节点。它不仅是指导农业生产的实用历法,更是中国古代天文、物候、民俗等多维知识体系

24节气 -

节气对联——传统文化中的...

在中华文明绵延五千年的历史长河中,节气与对联如同两条交织的丝线,前者记录着农耕文明对自然规律的精准把握,后者承载着汉字文化独有的对称美学。当二十四节气遇上楹联艺术,便催生出独具东方智慧的文化结晶——节气对联。这种融合天时韵律与人文情怀的创作形式,既是古人"

24节气 -

植物与廿四节气的终极对话...

在农耕文明沉淀的智慧体系中,廿四节气不仅是气候变化的坐标,更是植物生命周期的精密解码器。现代分子生物学研究发现,超过83%的草本植物通过叶绿体光敏蛋白精确感知昼夜时长变化,其基因表达谱与节气转换存在统计学意义上的显著关联。这种跨越千年的生物钟校准机制,正在揭

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气