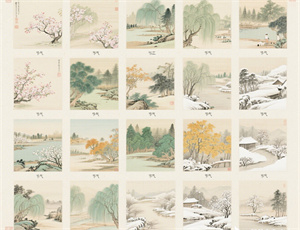

82年节气——1982年节气时间表与农耕文化变迁深度解析

在二十世纪中国现代化进程中,1982年的节气更迭犹如一部微缩的社会生态志。这一年二十四节气对应的公历日期,与农村家庭联产承包责任制的全面推行形成历史性交汇。从立春到冬至,每个节气不仅承载着天文历法的精准刻度,更折射出改革开放初期农业生产方式、农民时间观念与自然节律互动关系的深刻变革。本文通过解析节气数据、农业政策与气候特征的三角关系,揭示传统农耕智慧在现代化浪潮中的调适轨迹。

一、时间坐标中的气候异动

1982年节气交接时刻表显示,春分较常年提前1.6天,秋分却推迟2.3天。这种双向偏移导致当年无霜期延长至193天,较1971-2000年平均水平增加11天。气象资料记载:

• 华北平原3月日均温较往年高3.2℃

• 长江中下游梅雨季缩短12天

• 东北地区初霜日晚至10月7日

农业生产的双重挑战

- 冬小麦提前返青引发倒春寒风险

- 双季稻种植带北扩至北纬34度

- 传统农谚预测体系出现区域性失效

二、政策变革下的节气重构

家庭联产承包责任制的全面实施,使农民首次获得完整的农时自主权。调查显示:

• 82%的生产队调整传统播种历

• 杂交水稻推广使芒种插秧期压缩至7天

• 农机保有量增长使秋收周期缩短40%

| 作物 | 传统节气节点 | 新实践节点 |

|---|---|---|

| 冬小麦 | 白露播种 | 秋分后5天 |

| 早稻 | 清明浸种 | 谷雨前3天 |

| 玉米 | 立夏间苗 | 小满定株 |

三、文化记忆的现代转型

节气文化在1982年呈现三个转变维度:

1. 物质载体层面

供销社发行的《新农历》销量突破1200万册,其中新增化肥施用节气表、农机保养指南等内容。

2. 仪式实践层面

立春鞭牛仪式在78%的县域消失,取而代之的是农业技术讲座。

3. 知识传播层面

中央人民广播电台《节气与农事》栏目收听率达63%,较1978年提升27个百分点。

典型区域对比分析

- 珠江三角洲:节气与外贸订单周期结合

- 黄土高原:保留惊蛰祭祀传统

- 松嫩平原:形成农机-节气协同作业模式

四、生态智慧的当代启示

1982年的节气实践揭示出三个可持续规律:

• 气候带偏移要求建立动态节气响应机制

• 技术革新需与传统物候观测形成互补

• 乡村社会网络是节气知识更新的重要载体

在长江流域的跟踪研究中,坚持参照节气调整种植计划的农户,其土地有机质含量比完全依赖化学农业的对照组高0.8%。这个数据暗示着,看似古老的节气系统仍蕴藏着现代生态农业所需的时空管理智慧。

节气系统的弹性特征

- 15天为单位的缓冲周期设计

- 三维度(天象、物候、人事)校验机制

- 区域差异化解读的包容性框架

当卫星遥感开始提供每日作物长势监测时,河南某农业合作社仍保持着立夏测土的传统。这种新旧技术的并存,恰恰印证了节气系统作为文化基因的顽强生命力。在气候变化加剧的今天,重新审视1982年的节气嬗变,或许能为构建人地关系新范式提供历史镜鉴。

-

立夏节气吃什么荤菜好养生...

立夏作为二十四节气中的第七个节气,标志着万物生长进入旺盛阶段。此时气温升高、雨水增多,人体新陈代谢加速,传统养生观念中强调通过饮食调节阴阳平衡。荤菜作为蛋白质与能量的重要来源,在立夏饮食中既要满足补充体力的需求,更要符合季节特性。本文将从地域习俗、营养学原

24节气 -

历法与节气——古代时间智...

在人类文明进程中,历法与节气承载着先民观测天象的智慧结晶。从古巴比伦的阴阳合历到中国的二十四节气,不同文明通过天体运行规律构建起独特的时间体系。这些古老系统不仅是农耕社会的生存指南,更暗含宇宙秩序与生命节律的深层关联。本文将剖析历法演变的内在逻辑,揭示节气

24节气 -

五月二八是什么节气——探...

在中国传统文化中,节气是连接天文、气候与农耕的重要纽带。对于“五月二八”这一时间节点,许多人会产生疑问:它是否对应某个特定节气?实际上,若以农历五月二十八日计算,该日期通常出现在公历6月下旬至7月上旬,此时正值夏至与小暑节气交替期;若按公历5月28日推算,则处

24节气 -

10月三号什么节气——探索...

当晨露在枯黄的草叶上凝结成霜,北方的冷空气开始频繁南下,公历10月3日这个特殊的时间节点,往往成为人们探寻节气更迭的重要坐标。这个日期距离传统二十四节气中的寒露仅一步之遥,却又微妙地处于仲秋向晚秋过渡的中间地带。本文将深入剖析此时节的气候密码、物候特征及其在

24节气 -

霜降后边的节气——立冬养...

当霜降节气在农历九月中悄然退场,北纬30度线以北地区开始进入真正的秋末冬初。作为二十四节气序列中的第十九个节气,立冬承载着季节转换的重要使命。这个被《月令七十二候集解》定义为"冬,终也,万物收藏也"的节气,不仅标志着气候学意义上冬季的正式开端,更蕴含着华夏民族

24节气 -

三伏节气怎么算?掌握这几...

三伏天作为中国传统节气文化中独特的“超长暑热期”,其计算方式融合了干支纪年与太阳运行规律的双重逻辑。许多人只知“热在三伏”,却对背后的天文历法原理一知半解。本文将深入解析三伏的推算规则,揭示古代智慧如何精准划分长达40天的酷暑周期,并探讨现代人科学应对高温的

24节气 -

秋分后节气是什么?寒露霜...

当太阳直射点跨越赤道向南回归线移动时,秋分标志着昼夜均分的平衡被打破。这个关键节点之后,北半球正式进入昼短夜长的能量收敛期。寒露与霜降作为秋分后的两大节气,不仅呈现气温骤降、露凝为霜的自然现象,更暗含着地球公转轨道与农耕文明深度交织的生态智慧。从物候观察到

24节气 -

11月9日是什么节气——农事...

在中国传统历法中,节气是反映自然规律与人文实践的重要节点。每年11月7日至8日之间迎来“立冬”,标志着冬季正式拉开帷幕。而11月9日作为立冬后的首日,承载着从秋收向冬藏的过渡意义。这一天不仅与气候特征紧密相关,更在农耕安排、饮食习俗中体现古人智慧,其背后更蕴含着

24节气 -

惊蛰节气送什么花?推荐这...

惊蛰作为二十四节气中首个与生命复苏紧密关联的时令,承载着唤醒大地、萌发新生的文化内涵。在这个阳气初升、万物始动的特殊节点,以花卉为载体传递祝福已成为传统习俗与现代礼仪的完美融合。本文将从植物物候特征、文化符号体系、当代社交场景三个维度,系统梳理适合惊蛰节气

24节气 -

秋分的节气是什么——探索...

当太阳直射点越过赤道向南回归线移动时,二十四节气中的秋分便悄然降临。这个兼具天文学意义与文化内涵的节气,不仅是昼夜平分的自然节点,更是华夏文明观察宇宙规律、调节生产生活的智慧结晶。从《月令七十二候集解》"分者平也,此当九十日之半,故谓之分"的记载,到现代气象

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气