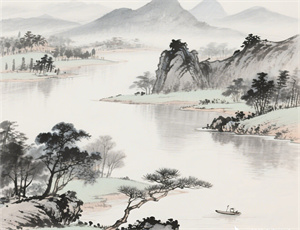

雨水节气的气温:自然律动与人类活动的深层关联

作为二十四节气中的第二个节气,雨水标志着冬春交替的关键转折。此时太阳黄经达330度,东亚大陆开始接收更多太阳辐射能量。气象数据显示,我国多数地区在雨水期间日均气温呈现独特的三阶段波动:立春后短暂回暖、雨水前寒潮反扑、节气后期稳定上升。这种看似矛盾的气温变化,实则暗含着大气环流调整、海洋温度滞后效应与地表能量交换的复杂博弈。

大气环流系统的季节更替

雨水节气的气温变化本质上是行星尺度天气系统重组的结果:

- 西风带急流轴线北移3-5个纬度,极地冷空气南下频率降低

- 太平洋副热带高压开始季节性西伸,暖湿气流逐渐活跃

- 青藏高原热力作用显现,形成独特的高原季风环流

地表能量收支的时空差异

不同下垫面对气温变化产生显著影响:

- 城市热岛效应使城区气温比郊区高2-3℃

- 融雪区域因潜热消耗导致气温回升滞后5-7天

- 森林覆盖率每增加10%,昼夜温差可缩小0.8℃

气候变化的现实投射

对比1951-2020年气象资料发现:

- 雨水节气日均气温每十年上升0.23℃

- 极端低温发生频率下降34%

- 初雷日平均提前9.6天

生物物候的响应机制

气温波动对生态系统产生链式反应:

- 木本植物萌芽所需有效积温减少30℃·d

- 候鸟迁徙时间较二十世纪提前11-14天

- 昆虫羽化期与植物花期错位率达22%

农业生产的气象博弈

在雨水节气气温管理方面,现代农艺发展出多层应对策略:

- 构建基于物联网的田间小气候监测系统

- 推广相变材料覆盖技术缓冲地温波动

- 利用数值预报调整春播时间窗口

当季风与极地气团的角力在雨水节气达到微妙平衡,气温变化的每个百分点都牵动着自然系统与人类社会的敏感神经。从青藏高原的冰川消融到华北平原的麦苗拔节,从城市街道的玉兰初绽到南海之滨的渔汛起始,这个古老节气正在书写新的气候篇章。

-

节气宜领结婚证吗?传统习...

随着传统文化复兴与个性化婚礼的兴起,越来越多新人开始关注节气与婚姻登记的关联性。究竟二十四节气中哪些时段适合领取结婚证?这种选择是文化传承还是心理暗示?本文将从天文历法、民俗传统、社会数据三个维度展开分析,结合现代都市青年的真实案例,探讨节气与婚姻登记的内

24节气 -

有关夏季节气——探索自然...

当太阳直射点北移越过赤道,中国大地便开启了以立夏为序章的夏季周期。这个包含立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑六个节气的季节,不仅是自然物候的时序更替,更是农耕文明与天文历法深度融合的见证。从黄河流域的麦浪翻滚到江南水乡的荷香四溢,每个节气都精准对应着特定的

24节气 -

十二地支进气节气——传统...

在中国传统历法体系中,地支与节气的结合构建了独特的时空认知框架。十二地支进气并非简单的符号对应,而是通过“藏干”理论与阴阳消长规律,将抽象的时间维度转化为具象的能量流转模型。这种以寅月为岁首、以冬至为能量起点的双重系统,既体现了先民对太阳视运动的精确观测,

24节气 -

寒露补肾食养指南:应季食...

寒露时节天地阳气渐收,人体肾气亦需顺应自然规律强化固摄。此时通过食补调理不仅能增强抗寒能力,更可修复夏季消耗的肾精储备。《黄帝内经》所言"秋三月,此谓容平"的养生理念,在当下节气尤需通过饮食调养实现阴阳平衡。 一、寒露补肾的生理学依据 现代医学证实,秋季气温每

24节气 -

节气别名:藏在古籍中的时...

在浩如烟海的中文古籍中,“节气”二字承载着中华文明对自然规律的深刻认知。鲜为人知的是,二十四节气之外还存在着数百种别称体系,这些被历史尘埃掩埋的“时间密码”,既折射出古代天文学的发展轨迹,又凝聚着地域文化的独特表达。从《月令七十二候》中“启蛰”到《淮南子》

24节气 -

节气一霜降|寒露凝霜万物...

霜降作为二十四节气中第十八个节气,标志着秋季向冬季的过渡。每年公历10月23日前后,当太阳到达黄经210度时,地表温度骤降形成的白色结晶,既是自然规律的具象呈现,也是农耕文明观察天象的智慧结晶。这个时节不仅呈现草木摇落、蛰虫咸俯的物候特征,更承载着华夏民族顺应天

24节气 -

二十四节气的每个介绍——...

当候鸟南迁的轨迹与北斗七星的斗柄指向重叠,中国先民在黄河流域的沃土上刻画出二十四节气的时间坐标。这套始于先秦、成于西汉的历法体系,不仅精确划分了太阳周年运动轨迹,更构建起天人合一的生存哲学。从立春时节的祭天仪式到冬至日的人间烟火,每个节气都承载着对自然的敬

24节气 -

二十四节气歌:千年农耕文...

在华夏文明的历史长卷中,一首简短而深邃的《二十四节气歌》承载着农耕民族对自然规律的精准把握。这首源自黄河流域的民间歌谣,用七言四句的韵文将立春至大寒的节气序列巧妙编织,既是对天文历法的通俗诠释,更暗藏着中国古代天人合一哲学体系的实践智慧。当现代人吟诵“春雨

24节气 -

廿四节气1994年:气候异动...

在二十世纪最后一个甲戌狗年,1994年的二十四节气以独特方式镌刻于历史长卷。这一年全球气候呈现显著波动,厄尔尼诺现象初现端倪,中国境内既遭遇江南罕见寒春,又经历华北异常暖冬。特殊气象背景下的节气更迭,不仅影响着传统农事活动,更在历法记录、物候观测、民俗实践等层

24节气 -

立春节气歌的谚语——解读...

作为二十四节气之首,立春承载着中华民族对自然的深刻观察与农耕文明的集体记忆。那些口耳相传的节气歌谚语,不仅是农事活动的行动指南,更蕴含着天文学、气象学与生态哲学的复合智慧。从黄河两岸的“鞭春牛”仪式到江南水乡的“咬春”习俗,不同地域的谚语体系构建起立春文化

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气