大寒节气观察植物:自然界的寒冬生存密码与生命启示

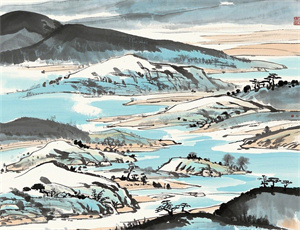

当北风卷起最后一片枯叶,大寒节气以凛冽之姿宣告冬季的极致。在这个全年最冷的时节,看似萧瑟的自然界却暗藏玄机——从傲立霜雪的蜡梅到匍匐越冬的苔藓,从积蓄能量的宿根到酝酿新芽的乔木,植物群体展现出令人惊叹的生存智慧。通过系统观察大寒时节的植物生态,我们不仅能解码植物应对极端气候的生理机制,更能窥见生命演化长河中那些精妙绝伦的适应策略。

一、极寒环境下的植物生存图谱

大寒节气日均温跌破0℃的北方地区,植物呈现明显的生存梯度分布:

- 顶端优势者:油松、侧柏等常绿乔木通过针状叶减少蒸腾,树脂分泌物形成天然防冻层

- 地表守护者:紫花地丁、二月蓝等宿根植物将养分回输根部,地表残留叶片构成微型温室

- 微观世界主宰:地衣类生物在岩石裂隙中形成共生体系,利用昼夜温差产生的冷凝水维持代谢

二、植物抗寒机制的分子解码

现代植物生理学研究揭示,越冬植物在大寒前后启动多重防护机制:

- 细胞膜磷脂重构,增加不饱和脂肪酸比例保持膜流动性

- 脱水素蛋白大量合成,与核酸结合形成抗冻保护层

- 可溶性糖浓度提升至夏季的3-5倍,形成天然防冻液

三、气候变迁中的物候异动

对比近三十年物候观测数据,大寒节气呈现值得关注的生态变化:

| 植物种类 | 萌芽提前天数 | 花期变化趋势 |

|---|---|---|

| 山茶 | 5-7天 | 单朵花期延长2-3日 |

| 迎春 | 10-12天 | 花序密度增加15% |

四、园艺栽培的节气智慧

基于传统农谚"大寒不寒,人马不安"的生态智慧,现代家庭园艺可采取:

- 搭建朝东南向的防风障,创造0.5-1℃温差微环境

- 采用虹吸式供水系统,维持根系湿度在40%-60%区间

- 对观果植物实施"低温胁迫"处理,增强果实着色度

五、植物观测中的文化隐喻

古籍《月令七十二候集解》记载的"大寒三候"现象,在当代仍具现实意义:

- 初候"鸡始乳"对应冬小麦分蘖期的温度阈值

- 次候"征鸟厉疾"暗合植物蒸腾速率降至年度最低

- 末候"水泽腹坚"揭示土壤冻结深度与根系休眠的关系

当城市居民在暖气房中观赏温室花卉时,那些在户外经受大寒考验的植物正进行着生命的终极演练。这种跨越季节的生命律动,不仅是植物个体的生存之战,更是整个生态系统维持平衡的关键节点。通过持续记录玉兰芽鳞的色泽变化、测量常春藤气孔开合度、分析土壤微生物群落构成,我们得以在冰封的表象下,触摸到生命最本真的脉动。

-

农历二月有那个节气——探...

农历二月作为春季承上启下的过渡月份,其包含的节气深刻影响着自然生态与人文活动。根据天文历法推算,2025年农历二月将迎来春分这一重要节气,太阳到达黄经0度,昼夜时间达到平衡。这一现象不仅标志着天文意义的季节更替,更在数千年农耕文明中衍生出丰富的文化内涵。从《月

24节气 -

5月13日临近小满:节气更迭...

在中国传统历法中,5月13日正处于春夏之交的微妙时刻。通过天文计算可发现,该日期与二十四节气中的"小满"最为接近。本文将从历史渊源、气候特征、物候现象三个维度,深入剖析这一时间节点的特殊意义。 一、节气定位与天文依据 根据紫金山天文台发布的《中国天文年历》,2025

24节气 -

24节气歌的内容与中华农耕...

在黄河流域的麦浪间,在江南水乡的稻香里,一首传承千年的农事歌谣始终在田间地头传唱。这首仅有四十八字的节气歌,以"春雨惊春清谷天"开篇,用平仄相间的韵律将二十四节气串联成诗,不仅承载着古代天文学的观测成果,更凝结着中华民族与自然对话的生存智慧。当我们深入解析每

24节气 -

节气养生祝福短信|适合不...

二十四节气承载着中华文明对自然规律的深刻认知,其背后蕴藏的养生智慧与人文关怀,在现代社会依然具有现实意义。节气养生祝福短信不仅传递着对亲友健康的关切,更成为连接传统文化与现代生活的纽带。本文将从中医理论、气候变化、饮食调养三个维度,深入剖析如何根据不同节气

24节气 -

节气任务芒种:解码农耕智...

当芒种遇上数字化任务系统,二十四节气这一非物质文化遗产正以全新形态激活现代人的文化感知。作为夏季第三个节气,芒种不仅承载着"有芒之谷可稼种"的农事智慧,更在元宇宙、物联网等技术加持下,形成连接自然规律与数字生态的时空坐标。这种跨维度的文化演绎,既保留着对"时

24节气 -

节气民俗大寒:千年农耕智...

当北斗七星的斗柄指向丑位,太阳黄经达300度时,大寒节气如约而至。作为二十四节气轮回的终章,大寒不仅承载着农耕文明对自然规律的精准把握,更蕴含着中华民族在漫长岁月中沉淀的生存哲学。这个看似冰封万物的时节,实则涌动着生命蛰伏与人文精神交织的暗流。 气象特征与物候

24节气 -

立夏节气吃什么菜:养生食...

当太阳到达黄经45度,万物进入旺盛生长期,立夏作为夏季首个节气,不仅标志着农事活动的转折点,更蕴含着中华饮食文化的智慧传承。这个时节,人体阳气外发,新陈代谢加快,如何在饮食选择上顺应自然规律,通过食材搭配达到祛湿解暑、强健脾胃的效果,成为现代人践行节气养生的

24节气 -

天昌节气是哪天——探究节...

在中国传统历法体系中,"天昌"并非二十四节气中的正式名称,这一称谓常见于地方志与民间传说。通过梳理《月令七十二候》《齐民要术》等古籍发现,明代《天工开物》曾记载"天昌至,百谷生"的农谚,指向每年阳历5月20日前后出现的特殊气候现象。这个时间节点恰逢小满与芒种之间

24节气 -

关于24节气谚语大全——农...

作为中华民族观察天文、指导农事的重要文化遗产,二十四节气谚语承载着先民对自然规律的深刻认知。这些凝练的民间语言不仅记录了物候变化与农事活动的对应关系,更蕴含着天人合一的哲学思想。从黄河流域的粟作文明到长江流域的稻作文化,不同地域形成了各具特色的节气谚语体系

24节气 -

入伏是24节气的吗|三伏天...

每当夏季酷暑来临,"入伏"总会成为民众热议的话题。这个源自农耕文明的时令概念,常被误认为是二十四节气之一。实际上,中国传统历法体系中存在两套并行的时间坐标——以太阳运行轨迹为基础的二十四节气,以及以阴阳五行学说为根基的三伏系统。两者在时间推算方式、文化内涵及

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气