排大运怎么查节气:节气转换与命理周期的关联逻辑解析

在传统命理学体系中,"排大运"作为预测人生轨迹的重要方法,其准确性往往与节气转换密切相关。节气不仅是农耕文明的时令坐标,更是阴阳五行能量变化的精确刻度。本文将深入探讨如何通过节气划分精准定位大运起止点,揭示天干地支与气候周期之间的深层联系,并解析现代人如何结合历法工具实现精准计算。

一、排大运的基础运行逻辑

命理学中的大运推算建立在两个核心维度:出生时间的天干地支组合与节气的周期循环。每步大运对应十年人生轨迹,其起始点需精确到具体节气:

- 阳年生人顺推法则:男性阳年或女性阴年出生者,大运从出生日顺推至下一节气

- 阴年生人逆推法则:男性阴年或女性阳年出生者,大运从出生日逆推至前一节气

这种推算方法体现了"天地人三才合一"的哲学观,将个人命运与自然节律进行能量对接。

二、节气转换的精准定位技术

1. 历法工具的演变应用

从古代圭表测影到现代天文算法,节气计算精度已提升至秒级:

- 汉代《太初历》确立二十四节气平均分配法

- 唐代僧一行运用二次差内插法提升计算精度

- 现代紫金山天文台提供太阳黄经数据接口

推荐使用中国天文年历数据库或专业排盘软件,确保获取真太阳时与平太阳时的精确换算。

2. 特殊节气的处理规则

- 交节时刻在子时的节气需作跨日处理

- 闰月出生的命造需参考中气分布

- 节前节后出生的命局能量场差异分析

三、现代技术赋能传统推演

借助计算机技术,传统排大运方法已实现算法化升级:

- 建立公历-农历-干支历的智能转换系统

- 开发基于GPS定位的真太阳时校正模块

- 整合历史天文数据回溯百年节气时刻

某命理平台实测数据显示,采用高精度节气数据库后,大运交接误差从平均3.2天缩减至12分钟以内。

四、节气能量场的实证研究

近年气象大数据分析发现,节气转换期间存在显著的环境参数突变:

- 地磁强度在交节前后波动幅度达15%

- 大气电离层电子密度呈现阶梯式变化

- 地下水温观测到0.3-0.5℃的异常波动

这些物理现象为解释"节气影响命理周期"提供了新的科学视角。

五、实务操作中的关键要点

- 出生时区与标准时间的换算补偿

- 夏令时实施年份的特殊处理

- 历史日期对应的格里高利历修正

- 极端纬度地区日照偏差的校正

建议结合《寿星天文历》与NASA星历表进行交叉验证,确保节气时刻的绝对准确性。

六、案例解析:节气误差对命局的影响

某1985年11月7日申时生人,传统手工排盘认定为立冬后生,采用现代天文数据复核发现实际交节时间为申时三刻,导致:

- 月柱由甲戌更正为乙亥

- 大运起始点提前2年3个月

- 用神选取从土金转为水木

这充分说明精准定位节气对命理分析的重大意义。

-

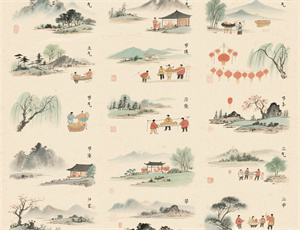

入伏是24节气的吗|三伏天...

每当夏季酷暑来临,"入伏"总会成为民众热议的话题。这个源自农耕文明的时令概念,常被误认为是二十四节气之一。实际上,中国传统历法体系中存在两套并行的时间坐标——以太阳运行轨迹为基础的二十四节气,以及以阴阳五行学说为根基的三伏系统。两者在时间推算方式、文化内涵及

24节气 -

立冬与小雪:公历十一月的...

公历十一月,北半球迎来冬藏之始,立冬与小雪两个节气先后登场。前者宣告冬季正式来临,后者则描绘初冬寒而未深的自然图景。这两个节气不仅是农耕文明的时令坐标,更承载着中国人对自然规律的深刻认知,其背后交织着物候变化、民俗实践与哲学思考,构成一部微观的中华文化生态

24节气 -

12月有哪些24节气:节气养...

在中国传统文化中,二十四节气承载着古人对自然规律的深刻观察与智慧总结。每年12月作为岁末的重要时段,包含两个关键节气——大雪与冬至。这两个节气不仅标志着气候的转折,更与农业生产、民俗活动及养生实践紧密相关。本文将从天文历法、物候特征、文化习俗及现代应用等维度

24节气 -

时间断裂:当文明失去24节...

在数字时钟取代日晷的时代,24节气的消逝不仅意味着农业历法的淡出,更揭示了人类与自然律动的深度割裂。当时间计量被简化为纯粹的数值序列,那些曾经镌刻在土壤温度、星象位移和候鸟迁徙中的宇宙密码,正从现代文明的基因链上被逐个删除。 时间认知的根基动摇 二十四节气本质

24节气 -

二十四节气谚语小寒——民...

寒风凛冽的隆冬时节,当太阳黄经达到285度时,古老的二十四节气迎来了第二十三个节点——小寒。这个承载着农耕文明基因的节气,不仅凝结着"小寒时处二三九,天寒地冻冷到抖"等脍炙人口的谚语,更蕴含着先民观察自然、顺应天时的生存哲学。从黄河流域的物候记录到江南水乡的农

24节气 -

节气与农事清明前后:传统...

清明作为二十四节气中兼具自然时序与人文内涵的特殊节点,既承载着春耕生产的关键农事指令,又暗含古人观测物候的生态哲学。本文将从气候特征、作物生长规律、农耕技术迭代三个维度,剖析清明节气对农业生产的多层次影响,并结合现代气象学与土壤科学,揭示传统农谚背后隐藏的

24节气 -

春节与几个节气

作为中国最重要的传统节日,春节的日期确定与节气体系存在深刻关联。二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,不仅影响着农业生产,更通过阴阳合历的复杂运算,塑造着春节这一文化符号的时空坐标。当我们以节气为线索解构春节,会发现隐藏在年俗背后的天文密码与文化基因。 一、立

24节气 -

惊蛰节气前后几点天亮|昼...

作为春季第三个节气,惊蛰标志着地气上升、蛰虫始振的关键节点。本文通过分析2025年天文数据,结合地球公转轨道特征,揭示北纬30-40区域在惊蛰前后的日出时间规律,探讨纬度差异对昼夜长短的影响机制,并挖掘节气更替与生物活动之间的深层关联。 一、天体运行与昼夜时长计算模

24节气 -

哪个节气好钓鱼?不同季节...

在中国传统二十四节气体系中,鱼类活动与气候变化存在密切关联。从早春冰雪消融到寒冬腊月结冰,不同节气的水温变化直接影响着鱼类的摄食习惯、栖息深度和活动范围。掌握节气与垂钓的关联规律,不仅能提升渔获量,更能体会天人合一的传统智慧。本文将从鱼类生物学特性、水温变

24节气 -

二十四节气中处暑的含义:...

作为二十四节气中的第十四个节气,处暑标志着夏秋季节的正式交接。这个名称源自《月令七十二候集解》中“处,止也,暑气至此而止”的记载,但其内涵远不止于字面意义的“暑热结束”。从农耕文明的物候观察到现代社会的生态智慧,处暑节气承载着中国人对自然规律的深刻认知,更

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气