秋的节气|二十四节气中的丰收智慧与自然密码

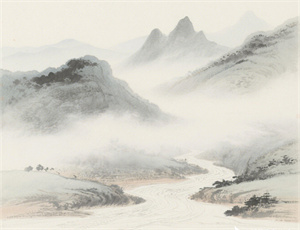

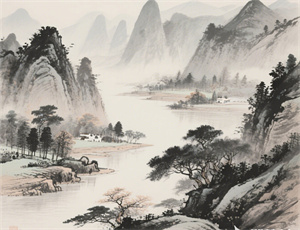

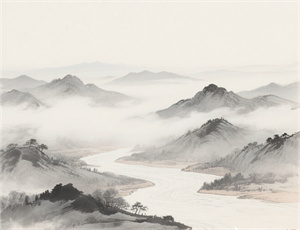

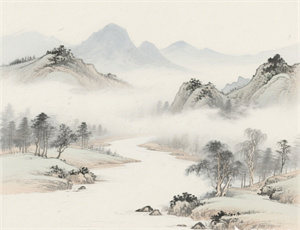

当夏日的炙热逐渐褪去,天地间悄然展开一幅金黄的画卷。从立秋到霜降,六个节气串联起华夏文明对秋季的深刻理解。这不仅是气候更迭的刻度,更是农耕文明与自然哲学交融的智慧结晶。古人通过观察星象位移、物候变化,将时间切割成蕴含生命律动的片段,在稻穗低垂的弧度里,在鸿雁南飞的轨迹中,窥见天地运行的永恒法则。

一、秋时体系的千年演变

早在殷商时期的甲骨文中,已出现"秋"的象形文字——蟋蟀振翅的形态,暗示着虫鸣渐弱的季节特征。周代《月令》首次系统记载了秋季三个月的物候规律,而汉代《淮南子》最终完善了二十四节气体系。不同于单纯的气候划分,中国古代的节气系统始终贯穿着阴阳平衡的哲学内核:

- 立秋:太阳抵达黄经135°,北斗七星斗柄指向西南方位,阳气始收而阴气渐长

- 处暑:

- 太阳辐射量减少8.3%,但地表蓄热仍维持高温,"秋老虎"现象持续18-22天

- 白露:昼夜温差突破10℃临界点,水汽凝结量达到全年峰值

1.1 节气与农耕的精密咬合

在黄河流域的考古发现中,仰韶文化遗址出土的骨制农具上刻有特殊符号,经碳十四测定为公元前3500年左右的物候记录。这些原始节气标记与粟类作物的生长周期高度吻合,印证了早期农业社会对秋收规律的掌握。战国时期《吕氏春秋》记载:"孟秋之月,农乃升谷",揭示当时已形成完整的秋收时序管理体系。

二、秋收背后的生态密码

现代气象学研究显示,秋季大气环流呈现独特的"三层结构":

- 8-10公里高空:西风急流南移5-8个纬度

- 3-5公里中层:副热带高压减弱速率达每日1.2hPa

- 地表层:辐射冷却效率提升至夏季的1.7倍

这种立体气候模式造就了秋收作物的黄金成长期。以华北冬小麦为例,其播种窗口期严格限定在秋分前后7日内,此时5厘米地温稳定在16-18℃区间,既能保证发芽率又可避免冬前旺长。

2.1 物候现象的现代解读

通过建立物候观测大数据模型,科学家发现:

- 每延迟1天初霜期,水稻千粒重增加0.37克

- 候鸟迁徙时间与积温值的相关系数达0.82

- 银杏叶黄化进程可反演过去30天气温波动

这些发现为现代精准农业提供了新的调控维度。在东北水稻种植区,农民根据寒露风出现概率调整收割次序,使稻谷破损率降低12%。

三、超越农时的文化维度

秋季节气承载的文化意涵早已突破时间刻度功能。从《礼记·月令》"季秋之月,鞠有黄华"的记载,到范仲淹"塞下秋来风景异"的咏叹,节气文化在诗词、绘画、建筑等领域留下深刻印记。北京颐和园十七孔桥的建造方位,正是依据秋分时节的太阳入射角度设计,每年特定时刻会出现"金光穿洞"的奇观。

3.1 节气智慧的当代转化

在城市化进程加速的今天,节气文化正以新的形态延续生命力:

- 建筑领域应用"秋分采光算法",使住宅日照时长优化23%

- 食品工业依据霜降物候研发风味物质提取技术

- 气象预警系统整合白露凝结量数据提升预报精度

这些创新实践证明,古老的节气智慧依然能在现代科技体系中找到契合点。当无人机掠过金黄的稻田,当卫星云图捕捉西风带的细微变化,我们依然在用自己的方式,续写着秋日节气的时代篇章。

-

24节气农历是什么时候——...

在农耕文明绵延数千年的中华大地上,二十四节气与农历共同构成了独特的时空坐标系。这套融合天文观测与物候变化的历法体系,不仅精准标注着太阳在黄道上的运行轨迹,更深层次地反映了先民对自然规律的认知智慧。从立春时节的东风解冻到大寒时节的冰封万里,每个节气都是天地能

24节气 -

小雪:冬藏初现,万物蓄势...

作为立冬后的首个节气,小雪标志着季冬时节的正式降临。古籍《月令七十二候集解》载:"雨下而为寒气所薄,故凝而为雪,小者未盛之辞。"此时天地间阳气潜藏,阴气渐盛,北方初雪始降,南方寒潮频发,自然万物在看似萧瑟的表象下,正悄然进行着生命能量的积蓄与转化。 天时物候

24节气 -

传统节气夏至:古人智慧中...

当北回归线的阳光垂直倾泻大地,夏至如同天地间最炽热的诗行,在二十四节气的韵律中刻下独特印记。这个承载着千年农耕文明精髓的节气,不仅记录着太阳运行的精确轨迹,更凝结着华夏先民对自然规律的深刻洞察。从天文历法到物候观测,从祭祀礼仪到养生哲学,夏至犹如一扇透视中

24节气 -

谷雨后一个节气什么——立...

当谷雨时节的绵绵细雨浸润大地,万物生长进入关键期,紧随其后的立夏便悄然拉开夏季的帷幕。作为二十四节气中第七个节气,立夏不仅标志着天文季节的正式更替,更蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。本文从气候演变规律、农事活动调整、地域文化习俗三个维度,系统解析立夏时

24节气 -

2日的节气——气候变迁中的...

当太阳黄经达到315度时,标志着立春节气的到来。这个常出现在每年2月4日或5日的特殊时间节点,不仅承载着农耕文明的智慧结晶,更在现代气候观测中展现出独特的地球科学价值。从古代圭表测影到现代卫星遥感,人类对2日节气的认知持续深化,揭示着自然规律与人文传统交织的深层

24节气 -

大寒节气说明——二十四节...

作为二十四节气中的最后一个节气,大寒承载着冬春交替的独特使命。每年公历1月20日前后,太阳到达黄经300时,标志着气温降至全年最低点的同时,也预示着万物闭藏的冬季即将结束。本文将从气候特征、农事规律、养生要诀三个维度,结合地域差异与历史演变,深度解析大寒节气蕴含

24节气 -

惊蛰节气课件:自然律动与...

当北斗七星的斗柄指向卯位,大地上蛰伏的生命开始舒展筋骨,这便是承载着千年农耕文明密码的惊蛰节气。作为二十四节气中唯一以生物活动命名的时令,它不仅是物候变化的精确刻度,更是中国人"天人合一"哲学观的具象表达。从甲骨文中"辰"字象征的春雷震动,到现代农业的精准气象

24节气 -

道藏二十四节气|古代历法...

在道藏典籍与农耕文明的交织中,二十四节气构建起中国人独有的时空认知体系。本文通过解析《道藏》中的天人感应理论,结合汉代《淮南子》天文训记载,揭示节气划分背后「五运六气」的运算逻辑,并比对战国曾侯乙墓出土的二十八宿漆箱天文图,论证古代观测技术的精确性。从《黄

24节气 -

清明节的节气划分与文化内...

作为中国传统二十四节气中唯一演变为法定节日的特殊存在,清明节的节气划分蕴含着古代农耕文明对自然规律的深刻认知。本文将从天文历法、物候特征、文化演变三个维度,系统解析清明节气划分的科学依据及其在中华文明中的独特地位。 一、节气划分的天文历法基础 根据《淮南子天

24节气 -

小满节气的养生注意事项及...

作为夏季第二个节气,小满标志着农作物开始灌浆饱满而未完全成熟的自然现象。此时天地间阳气充盈,湿热交织的气候特征对人体脏腑功能、气血运行产生显著影响。传统养生理念强调顺应四时变化,在小满节气中需重点关注脾胃调理、湿热平衡及情志养护,通过饮食、起居、运动等多维

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气