每年节气名称与自然律动的千年密码解析

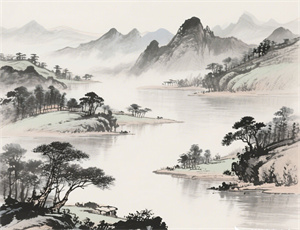

作为农耕文明的重要时间坐标,二十四节气在历史长河中承载着独特的天文历法价值与人文内涵。从黄河流域的圭表测影到现代气象科学体系,这套时间划分系统不仅精准对应地球公转轨道位置,更蕴含着生态智慧与生命哲学。本文将深入解析节气系统的形成机制、文化象征及现代应用,揭示其超越时空的文明价值。

一、天文历法体系的精密构造

- 太阳黄经分割原理:每15°划分一个节气,精准对应地球公转轨道位置

- 阴阳合历调节机制:通过设置闰月解决太阳年与朔望月的时间差

- 物候观测标准:七十二候系统与动植物活动周期对应

1.1 节气划分的天文依据

公元前104年《太初历》确立的平气法,到1645年《时宪历》采用的定气法,标志着观测技术从平均分配到精确计算的发展。现代天文学已能精确计算各节气时刻至秒级精度,例如2023年冬至发生在12月22日11时27分09秒(北京时间)。

1.2 历法演变中的智慧传承

- 殷商时期:甲骨文中出现"日至"记载

- 战国末期:完整二十四节气名称确立

- 唐代僧一行:首次实测子午线长度用于历法推算

二、文化符号的多维解读

| 节气类别 | 文化象征 | 典型习俗 |

|---|---|---|

| 四立 | 季节转换节点 | 立春祭芒神 |

| 二分二至 | 阴阳平衡极致 | 冬至数九消寒 |

| 雨露霜雪 | 气候特征标识 | 谷雨采茶制茗 |

2.1 文学艺术中的节气意象

敦煌文献P.2624《咏廿四气诗》展现唐代节气诗作,宋代《梦溪笔谈》记录节气与乐律对应关系。明清时期苏州桃花坞年画中,节气主题作品占比达37%,体现民俗传播广度。

2.2 饮食养生的时间密码

- 立春:食春饼咬春

- 夏至:阳极端午避毒

- 霜降:柿栗御寒进补

三、现代社会的应用价值

在农业领域,黑龙江农科院通过节气指导的积温带划分,使水稻种植纬度北移3.2度。城市规划领域,北京奥林匹克公园建设运用"夏至阴影轴线"原理设计建筑朝向。

3.1 生态保护的参照体系

- 惊蛰物候观测用于生物多样性评估

- 清明降水数据支撑防洪预警系统

- 霜降温度记录完善气候变迁模型

3.2 科技赋能的文化传承

紫金山天文台开发的"节气时刻计算系统"误差小于0.1秒,故宫博物院利用VR技术还原清代立冬祭典场景。2016年联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,确认其普世价值。

从甲骨卜辞到空间站授时系统,这套时间体系始终保持着强大的生命力。在气候变化的当代语境下,节气文化正转化为可持续发展的生态智慧,为构建人与自然的新型关系提供古老而崭新的思维范式。

-

二十四节气立夏的名俗——...

当北斗七星的斗柄指向东南方位,太阳黄经达到45度时,天地万物迎来由春入夏的转折点。作为二十四节气中最早确立的"四立"节气之一,立夏不仅承载着农耕文明的物候观察智慧,更在千百年间衍生出独特的民俗体系。从帝王迎夏的古老仪典到民间的尝新祭祖,从养生食俗的世代传承到农

24节气 -

人们不了解24节气:被遗忘...

在智能手表精准计算步数、天气预报精确到分钟的今天,仍有超过73%的城市居民无法完整说出24节气名称。这项凝结着中华文明五千年自然观察智慧的体系,正从现代人的认知中悄然褪色。当我们用空调模糊四季界限、用温室大棚打破作物时令,那些曾指导播种收获、调节生活节律的节气

24节气 -

介绍冬至节气100字:传统习...

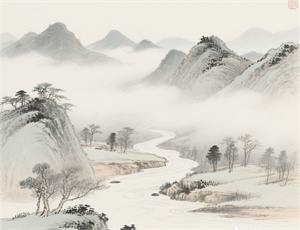

作为二十四节气中最早被观测记录的时令节点,冬至在三千年前的周代已被确立为新年之始。这个白昼最短、黑夜最长的特殊节气,承载着中国古代天文历法的发展轨迹,更凝聚着中华文明对自然规律的深刻认知。 从《周易》"复卦"象征阳气始生,到汉代《淮南子》记载"日行南至",古人

24节气 -

二十四节气怎么算——从天...

作为中华文明传承五千年的独特历法智慧,二十四节气精确划分了太阳周年运动轨迹,其计算体系融合了天文观测、数学推算与地理特征。本文将从圭表测影的古代实践出发,溯源节气形成的天文学原理,解析现代天文历法中的黄经度数计算方法,对比平气法与定气法的算法差异,并揭示节

24节气 -

关于节气的故事:农耕文明...

当春分时节第一缕阳光直射赤道时,黄土高原的农人正将犁铧深深插入解冻的土壤;在冬至日最短的阴影里,江南古镇的祠堂中,族老们仍保持着测量日晷的传统。这种跨越时空的默契,源自华夏先民对自然规律的深刻认知——二十四节气不仅是时间刻度,更是承载着文明密码的活态遗产。

24节气 -

第二个春是什么节气?民间...

在二十四节气体系中,人们常将立春视为春天的开端,但真正承载季节转换意义的节点往往出现在春分。这个太阳直射赤道的特殊时刻,不仅标志着昼夜均分的自然现象,更蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。作为春季六个节气中的第四个,春分在气候学与物候学层面展现出独特的双重

24节气 -

清明是第几个节气及其背后...

作为中国传统二十四节气中的重要节点,清明不仅承载着时序更迭的自然规律,更蕴含深厚的文化记忆。这一节气以“气清景明”为名,既是春耕春种的关键时期,也是追思先人的特殊时刻。从天文历法到物候变化,从农耕文明到民俗传承,清明始终在自然与人文的双重维度上展现其独特价

24节气 -

小雪节气的小麦:寒潮中的...

当太阳黄经到达240度,天地间悄然奏响冬的序曲。小雪节气,这个承载着传统农耕文明密码的时令节点,与看似沉睡的麦田之间,正上演着一场无声的生命对话。从黄河流域的广袤平原到长江中下游的丘陵地带,越冬小麦的根系在冻土中延伸,叶片在寒风中舒展,演绎着二十四节气与农作

24节气 -

四时节气节日——中国传统...

在中国文化的漫长脉络中,四时节气与民俗节日始终是贯穿农耕文明的核心符号。从立春的“咬春”习俗到冬至的祭祖仪式,从清明的踏青扫墓到中秋的赏月团圆,这些承载着自然规律与人文情感的节点,不仅构建了中国人独有的时间认知体系,更在当代社会持续焕发新的生命力。本文将从

24节气 -

过了什么节气算进伏?民间...

在二十四节气与干支纪日的交织中,“入伏”作为夏季重要的气候节点,承载着农耕文明对自然规律的深刻认知。民间素有“夏至三庚数头伏”的谚语,但具体如何通过节气与干支配合确定伏日起点,其背后隐藏着古人观测天象、制定历法的双重智慧。 一、伏日计算的时空坐标系 传统历法

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气