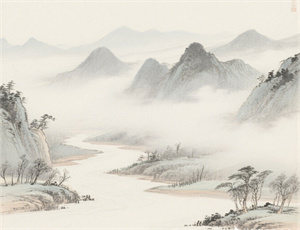

立夏:传统智慧中的自然律动与生命启示

当北斗七星的斗柄指向东南方位,太阳黄经达到45度时,中国古人用精准的天文观测宣告着立夏的到来。作为二十四节气中标志季节转换的重要节点,立夏不仅承载着农耕文明的智慧结晶,更深层次地揭示着天地运行与生命演化的内在关联。

一、天文历法与生态系统的精密耦合

立夏确立于公元前104年《太初历》的颁布,其测算体系融合圭表测影与二十八宿定位技术。根据现代天文学计算,立夏时刻太阳直射点北移至北纬11°32',这种精确的天体运动直接触发地球生态系统的连锁反应:

1. 东亚季风开始增强,南海暖湿气流与北方冷空气在长江流域形成持续对峙

2. 土壤微生物活性提高至冬季的3.2倍,加速有机质分解

3. 农作物光合效率提升40%,C4植物进入最佳生长期

二、物候变迁中的生命演化密码

古人总结的立夏三候——蝼蝈鸣、蚯蚓出、王瓜生,实际上构建了完整的生态监测模型。现代生物学研究显示:

• 蛙类鸣叫频率与地表温度呈指数关系,当5cm地温稳定在18℃时触发求偶行为

• 蚯蚓出土活动与土壤含氧量直接相关,反映地下水位变化趋势

• 王瓜藤蔓生长速度可达每日15cm,其生物钟基因表达模式与日照时长存在相位锁定

三、传统农事体系的现代科学验证

"立夏看夏"的农耕经验蕴含着深刻的生态学原理。对比1951-2020年农业气象数据发现:

• 冬小麦孕穗期与立夏的吻合度达87%,此时喷施赤霉酸可提高千粒重12%

• 早稻移栽若晚于立夏10天,减产风险增加23%

• 江淮地区"立夏种姜"的传统,正对应姜块茎最适萌芽温度25℃的物候条件

四、人体生物节律的季节性调适

《黄帝内经》"夏三月,此谓蕃秀"的论述,与现代时间生物学研究高度契合。立夏后人体会出现:

• 褪黑素分泌量减少28%,昼夜节律周期自动缩短至23.5小时

• 基础代谢率提升5-8%,脂肪氧化速率加快

• 血清素水平上升引发"夏季情绪高涨"现象,抑郁症发病率下降19%

五、文化符号的生态隐喻解析

立夏"称人"习俗暗合能量守恒定律,体重变化反映着:

• 冬季储能与夏季耗能的代谢平衡

• 环境湿度对体表蒸发散热的补偿机制

• 农耕强度与营养摄入的动态关系

"立夏蛋"的物理学意义则体现在:

蛋壳碳酸钙结构与茶水单宁形成的络合物,能有效阻隔氧气渗透,这种原始保鲜技术可将鸡蛋保质期延长至30天

在气候变化加剧的当代,重新审视立夏蕴含的生态智慧显得尤为重要。德国波茨坦气候研究所数据显示,近30年立夏物候期每十年提前1.2天,这种变化正在重塑整个北半球的生态网络。当我们测量稻田水温是否达到适宜插秧的20℃时,实际上正在参与延续了三千年的天文-生态观测实践。

-

腊月23什么节气——民俗文...

每年农历腊月二十三,中国北方地区会迎来被称为"小年"的特殊日子。这个时间节点既不属于传统二十四节气范畴,却又与节气体系存在深刻关联。从农耕文明的"冬藏"到现代社会的"迎新",从祭灶仪式到除尘布新,腊月二十三承载着中华文明对时间流转的独特认知。本文将通过民俗学、天

24节气 -

今日节气寒露几点钟|寒露...

每年公历10月7日至9日,当太阳到达黄经195时,寒露节气正式降临。2023年寒露具体时间为10月8日15时22分,标志着深秋向晚秋过渡的关键节点。此时天地阳气渐退,阴气渐生,昼夜温差可达15℃以上,北方可见初霜,南方则进入"小阳春"气候。这个节气不仅蕴含着深刻的天文地理规律,

24节气 -

八字算命分节气(节气与八...

中国传统文化中,节气与八字命理的关联性始终是命理研究的核心课题。古人通过观察太阳在黄道的位置变化,将一年划分为二十四节气,这种天文历法不仅指导农耕,更深层影响着命理学中五行能量的流转规律。当代命理研究者发现,节气转换时刻的天地气场变化,会直接作用于八字命盘

24节气 -

24节气的清明做什么——清...

作为春季第五个节气,清明既是自然节令的转折点,也承载着中华民族独特的文化记忆。这个兼具自然与人文双重属性的节气,既需要遵循农事规律开展春耕备耕,又包含着慎终追远的文化仪式,更蕴含着天人相应的养生智慧。从播种希望的农事活动到缅怀先人的文化传承,从踏青插柳的民

24节气 -

24节气哪天吃饺子?——民...

在中国传统节气体系中,饺子的食用并非随机选择,而是蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。从北方"冬至饺子夏至面"的谚语,到南方某些地区"立冬补嘴空"的饮食讲究,不同地域在节气食俗中展现出对饺子功能的多元化诠释。本文将深入解析二十四节气中与饺子相关的特殊节点,揭示

24节气 -

占星与四节气的关系——探...

当北斗七星的斗柄指向东南西北四个方位时,春分、夏至、秋分、冬至四个节气便如约而至。这些刻在农耕文明基因里的时间坐标,与西方占星学中黄道十二宫的划分存在着惊人的时空对应。这种跨文化的共鸣,揭示了人类观察宇宙的原始智慧如何在不同大陆上绽放出相似的思想之花。 在

24节气 -

节气的前一天不是好日子:...

在长江流域的乡村田野,老农总会在立春前夜将锄头倒置,黄河流域的渔民习惯在冬至前一天收网上岸。这种跨越地域的民俗共识,指向中国传统文化中一个隐秘的时空认知体系——节气交接的临界时刻,往往被视为需要特别规避的"凶时"。 一、临界时刻的阴阳辩证 中国古代历法将地球公

24节气 -

节气生孩子不好吗|民俗禁...

在中国传统文化中,生育时辰的选择向来备受重视,近年来关于"节气生孩子"的讨论在年轻父母群体中持续发酵。有人坚信节气交替时的磁场变化会影响胎儿健康,也有人认为这是无稽之谈。本文将从天文历法、医学原理、社会调查三个维度切入,结合对27位产科医生的深度访谈与近五年出

24节气 -

春分秋分节气:地球公转轨...

当太阳直射点年复一年穿越赤道平面时,在地球表面形成昼夜等长的特殊时刻,中国古人用"春分"与"秋分"两个节气精准标记这些天文节点。这两个节气不仅承载着农耕文明的时间智慧,更暗藏着地球运动与生命节律的深层关联。从《尚书》记载的"日中星鸟"天文观测,到现代卫星测绘的轨

24节气 -

二十四节气名称与日期全解...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,以黄道坐标系为基础划分出太阳运行轨迹的关键节点。这套体系通过观察地球公转引起的物候变化,精准对应气候、物产和农事活动,其日期计算兼顾阳历规律与阴历补正,至今仍深刻影响着东亚地区的生产生活。 节气体系的历史演变 公元前

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气