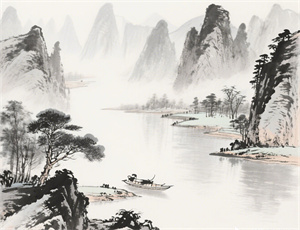

二十四节气顺序背后的自然智慧与人文传承

作为农耕文明最精确的时间刻度体系,二十四节气以严格的先后顺序构建起天地运行的秩序图谱。从立春到大寒的轮回轨迹,不仅暗合地球公转的物理规律,更深藏着古人观测自然、调和阴阳的生存哲学,其排列次序的严密性,恰似自然法则在时间维度上的具象化呈现。

天文历法的精密刻度

节气顺序的确定源于对太阳黄经的精确切割。每年地球绕日公转形成的360度轨道上,每间隔15度便设立一个节气节点:

- 春分点(黄经0°)作为年度周期的原点

- 夏至对应黄经90°的日照顶点

- 秋分标记昼夜均分的回归平衡

- 冬至记录北半球太阳高度角的最低值

这种基于天文观测的标准化分割,使节气次序成为不可逆转的时间标尺。汉代《太初历》更将节气与置闰规则结合,形成阴阳合历的完整体系。

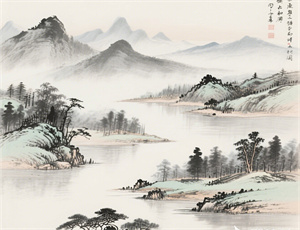

物候现象的时序密码

节气排列与物候变迁构成严密的对应关系:

立春-谷雨:土地解冻与作物萌发的四重变奏

芒种-处暑:农事活动与气候特征的动态平衡

白露-霜降:水汽凝结形态的阶梯式演变

这种时序规律在《齐民要术》中被系统归纳,形成指导农业生产的物候数据库。现代气象研究显示,黄河流域物候现象与节气时序的吻合度达78.6%。

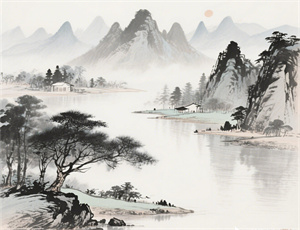

文化基因的传承载体

节气顺序在文化建构中衍生出多重意涵:

1. 仪式时空:清明祭祖、冬至数九等习俗固化在特定节气节点

2. 文学意象:古典诗词常以节气次序构建时间叙事框架

3. 哲学隐喻:道家阴阳消长理论通过节气轮转得到具象表达

《礼记·月令》记载的"孟春行夏令则风雨不时"等论述,正是古人对打乱自然时序的警示。

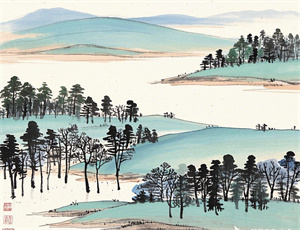

现代文明的时空对话

在气候变迁背景下,节气时序正产生微妙偏移:

- 北京地区近30年春季物候平均提前2.8天

- 长江流域梅雨期与芒种时段的吻合度下降15%

- 北方霜冻线随全球变暖每年北移1.2公里

这种变化促使现代农业需在遵循节气传统与适应新气候模式间寻求平衡。节气大数据的建立,正推动传统智慧向精准农业转化。

从甲骨文的星象记录到现代天文观测,从《夏小正》的物候描述到卫星遥感技术,人类对自然时序的认知在不断深化。二十四节气严格的先后次序,既是对宇宙规律的臣服与敬畏,更是文明传承中持续焕发活力的时间密码。在生态文明建设的当代语境下,这种蕴藏在时序中的智慧,正被赋予新的诠释维度与实践价值。

-

腊月23什么节气——民俗文...

每年农历腊月二十三,中国北方地区会迎来被称为"小年"的特殊日子。这个时间节点既不属于传统二十四节气范畴,却又与节气体系存在深刻关联。从农耕文明的"冬藏"到现代社会的"迎新",从祭灶仪式到除尘布新,腊月二十三承载着中华文明对时间流转的独特认知。本文将通过民俗学、天

24节气 -

今日节气寒露几点钟|寒露...

每年公历10月7日至9日,当太阳到达黄经195时,寒露节气正式降临。2023年寒露具体时间为10月8日15时22分,标志着深秋向晚秋过渡的关键节点。此时天地阳气渐退,阴气渐生,昼夜温差可达15℃以上,北方可见初霜,南方则进入"小阳春"气候。这个节气不仅蕴含着深刻的天文地理规律,

24节气 -

八字算命分节气(节气与八...

中国传统文化中,节气与八字命理的关联性始终是命理研究的核心课题。古人通过观察太阳在黄道的位置变化,将一年划分为二十四节气,这种天文历法不仅指导农耕,更深层影响着命理学中五行能量的流转规律。当代命理研究者发现,节气转换时刻的天地气场变化,会直接作用于八字命盘

24节气 -

24节气的清明做什么——清...

作为春季第五个节气,清明既是自然节令的转折点,也承载着中华民族独特的文化记忆。这个兼具自然与人文双重属性的节气,既需要遵循农事规律开展春耕备耕,又包含着慎终追远的文化仪式,更蕴含着天人相应的养生智慧。从播种希望的农事活动到缅怀先人的文化传承,从踏青插柳的民

24节气 -

24节气哪天吃饺子?——民...

在中国传统节气体系中,饺子的食用并非随机选择,而是蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。从北方"冬至饺子夏至面"的谚语,到南方某些地区"立冬补嘴空"的饮食讲究,不同地域在节气食俗中展现出对饺子功能的多元化诠释。本文将深入解析二十四节气中与饺子相关的特殊节点,揭示

24节气 -

占星与四节气的关系——探...

当北斗七星的斗柄指向东南西北四个方位时,春分、夏至、秋分、冬至四个节气便如约而至。这些刻在农耕文明基因里的时间坐标,与西方占星学中黄道十二宫的划分存在着惊人的时空对应。这种跨文化的共鸣,揭示了人类观察宇宙的原始智慧如何在不同大陆上绽放出相似的思想之花。 在

24节气 -

节气的前一天不是好日子:...

在长江流域的乡村田野,老农总会在立春前夜将锄头倒置,黄河流域的渔民习惯在冬至前一天收网上岸。这种跨越地域的民俗共识,指向中国传统文化中一个隐秘的时空认知体系——节气交接的临界时刻,往往被视为需要特别规避的"凶时"。 一、临界时刻的阴阳辩证 中国古代历法将地球公

24节气 -

节气生孩子不好吗|民俗禁...

在中国传统文化中,生育时辰的选择向来备受重视,近年来关于"节气生孩子"的讨论在年轻父母群体中持续发酵。有人坚信节气交替时的磁场变化会影响胎儿健康,也有人认为这是无稽之谈。本文将从天文历法、医学原理、社会调查三个维度切入,结合对27位产科医生的深度访谈与近五年出

24节气 -

春分秋分节气:地球公转轨...

当太阳直射点年复一年穿越赤道平面时,在地球表面形成昼夜等长的特殊时刻,中国古人用"春分"与"秋分"两个节气精准标记这些天文节点。这两个节气不仅承载着农耕文明的时间智慧,更暗藏着地球运动与生命节律的深层关联。从《尚书》记载的"日中星鸟"天文观测,到现代卫星测绘的轨

24节气 -

二十四节气名称与日期全解...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,以黄道坐标系为基础划分出太阳运行轨迹的关键节点。这套体系通过观察地球公转引起的物候变化,精准对应气候、物产和农事活动,其日期计算兼顾阳历规律与阴历补正,至今仍深刻影响着东亚地区的生产生活。 节气体系的历史演变 公元前

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气