小满大满节气:农事智慧与自然律动的深度对话

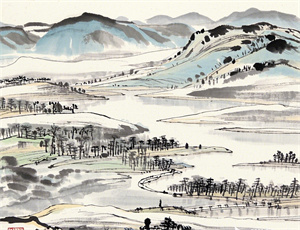

当麦穗初齐桑叶肥的五月悄然降临,二十四节气中的小满与大满便以独特的姿态叩响农耕文明的记忆之门。这两个仅隔十五天的节气,不仅承载着华夏先民对自然规律的深刻认知,更折射出中华文明“满而不盈”的哲学智慧。从黄河流域的麦浪翻涌到长江以南的蚕桑繁忙,从天象观测到物候变化,从饮食养生到民俗仪式,小满与大满共同编织出一幅跨越时空的生态图谱,揭示着人与自然和谐共生的永恒命题。

节气密码:天文历法与物候观测的精密耦合

小满出现在每年公历5月20日至22日,此时太阳到达黄经60°,北方冬小麦进入乳熟末期,江南地区的早稻开始孕穗。古人观察到三个典型物候:苦菜秀、靡草死、麦秋至,这些自然信号标志着气候从温润向炎热的过渡。十五天后的大满节气(部分地区称“芒种”),太阳行至黄经75°,江淮流域进入梅雨季节,黄淮平原的冬小麦迎来收割高峰。

农事活动的空间分异

- 北方旱作区:小满期间实施“一喷三防”技术,通过叶面喷施实现防病虫、防干热风、防早衰

- 长江中下游:“小满动三车”习俗延续,丝车、油车、水车分别对应缫丝、榨油、灌溉作业

- 珠江流域:采用“禾虾节”传统,在稻田放置竹制诱捕器进行生态除虫

文化镜像:节气习俗中的生存智慧

在浙江湖州含山地区,传承千年的“轧蚕花”庙会,通过模拟蚕宝宝吐丝结茧的舞蹈仪式,祈求蚕丝丰收。陕西关中农谚“小满见三鲜”所指的黄瓜、蒜薹、樱桃,不仅提供应季营养补给,其种植时序更暗合土壤墒情变化规律。岭南地区的“祭车神”仪式,将木质水车人格化为守护神,折射出传统社会对水利设施的敬畏之情。

饮食养生的阴阳平衡

- 苦味入心:苦瓜、蒲公英等食材的广泛食用,符合中医“夏养心”理论

- 湿邪防治:红豆薏米粥的流行对应长江流域梅雨季的祛湿需求

- 能量补充:北方“冷蒸”工艺将青麦炒熟碾粉,提供快速能量补充

生态启示:从传统农谚到可持续农业

“小满不满,麦有一险”的古老警示,在现代农业中演变为精准气象服务,通过卫星遥感监测土壤含水量。江苏里下河地区的“垛田”系统,完美实践“大满不涝”的水管理智慧,抬升的耕作台地既能防洪排涝,又创造独特的微生态环境。云南红河哈尼梯田在小满时节的“赶沟人”制度,至今维持着森林-村寨-梯田-水系四位一体的生态循环。

现代科技与传统智慧的融合实践

- 智能灌溉系统与“看天浇水”经验的算法化结合

- 农业无人机作业与传统“赶花”授粉技术的互补应用

- 区块链溯源体系对“小满菜籽油”地理标志产品的品质保障

当无人机掠过华北平原的金色麦浪,当气象大数据预警江淮流域的强对流天气,古老的节气智慧正在与现代科技展开新的对话。这种跨越时空的农事传承,不仅关乎粮食安全的现实命题,更是人类在工业文明时代重构生态伦理的精神坐标。从观星辨时的朴素实践到卫星遥感的精准监测,从靠天吃饭的被动适应到智慧农业的主动调控,小满与大满的节气轮回,持续见证着中华文明对自然规律的深刻理解与创新转化。

-

二十四节气详解——传统农...

作为中华文明特有的时间坐标体系,二十四节气将黄道划分为二十四个等分点,精确对应太阳在回归线上的周年运动。这套肇始于先秦、成熟于汉代的历法系统,不仅指导着古代农耕生产,更蕴含着天人合一的哲学智慧。从立春的阳气萌动到大寒的万物蛰藏,每个节气都是自然节律的精密注

24节气 -

二十节气白露:寒生露凝时...

当北斗七星的斗柄指向庚位,太阳黄经达到165度时,天地间悄然迎来二十四节气中最为诗意的存在——白露。这个以水汽凝结命名的节气,不仅标志着仲秋时节的正式开端,更承载着华夏文明对自然规律的深刻认知。从《月令七十二候集解》中“水土湿气凝而为露,秋属金,金色白,白者

24节气 -

露水在什么节气出现——探...

当清晨的第一缕阳光穿透薄雾,叶片上凝结的晶莹水珠折射出微光,这便是大自然最寻常却又充满诗意的露水现象。这种转瞬即逝的水珠,不仅承载着古代农人的智慧结晶,更蕴含着二十四节气与地球运转规律之间的精妙关联。从《诗经》"蒹葭苍苍,白露为霜"的咏叹,到现代气象学的冷凝

24节气 -

寒露节气的俗语有哪些——...

寒露作为二十四节气中第十七个节气,标志着深秋向初冬过渡的关键节点。此时气温骤降、露水凝结为霜,民间积累了众多反映物候特征与农耕规律的俗语。这些言简意赅的表述不仅承载着先人对自然规律的观察,更蕴含着指导生产生活的实践智慧。 一、农业生产的寒露密码 寒露前后正值

24节气 -

雨水节气的气温:自然律动...

作为二十四节气中的第二个节气,雨水标志着冬春交替的关键转折。此时太阳黄经达330度,东亚大陆开始接收更多太阳辐射能量。气象数据显示,我国多数地区在雨水期间日均气温呈现独特的三阶段波动:立春后短暂回暖、雨水前寒潮反扑、节气后期稳定上升。这种看似矛盾的气温变化,

24节气 -

二十四节气立冬含义:冬季...

立冬,作为二十四节气中的第十九个节气,标志着自然万物从秋收转向冬藏的临界点。它不仅是中国农耕文明的时间坐标,更蕴含着古人对宇宙运行规律的哲学思考。从物候变化到人文习俗,从农业指导到生命智慧,立冬的深层内涵揭示了中华文化对天地人关系的系统性认知。本文将通过多

24节气 -

节气大雪与降雪关联的科学...

节气大雪作为二十四节气之一,其名称源于古人观测黄道与农事经验,但实际降雪需结合现代气象学规律。本文从气候特征、地域差异、数据验证三个维度,系统分析传统文化符号与自然现象间的深层关联。 节气定义与气象现实的错位 《月令七十二候集解》载:"大雪,十一月节。大者,

24节气 -

节气生孩子好吗?6大科学依...

在自然与人文交织的传统文化中,节气不仅是农耕文明的坐标,更被视为生命活动的特殊节点。随着现代医学与气候学研究的深入,关于特定节气对生育影响的讨论逐渐从民间经验走向科学论证。本文将从生物节律、气候特征、营养供给三大维度,结合流行病学调查数据与传统育儿智慧,系

24节气 -

节气百子歌:读音溯源与文...

《节气百子歌》作为融合天文历法与语言艺术的独特文化遗产,其以二十四节气为骨架构建的百字童谣体系,不仅承载着古代农耕文明的智慧密码,更在语音流变中凝固了汉语音韵的时空轨迹。本文从语言学、民俗学交叉视角切入,深度解析其文本构造规律与读音演化特征。 一、历史溯源

24节气 -

24节气36种自然密码:解码...

当数字化浪潮席卷全球时,中国传统节气体系正显现出超越时空的生态智慧。在黄河流域诞生的二十四节气,其背后蕴含着36种自然观察维度,这些维度构成了中华文明认知宇宙的底层逻辑。从北斗七星斗柄指向到物候演变,从地气升降到生物节律,这套绵延四千年的时间体系,正在现代生

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气