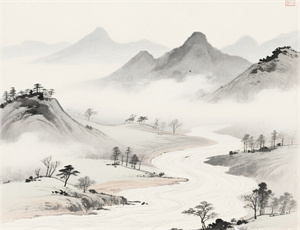

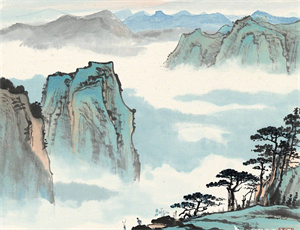

冬日节气诗词:古人笔下的寒时雅韵与文化哲思

当北风裹挟霜雪掠过大地,节气轮转的刻度在农历中悄然定格。自《诗经》中"十月蟋蟀入我床下"的物候记录,到唐宋文人将冬至、大雪写入诗行,二十四节气不仅是农耕文明的计时坐标,更成为文人墨客寄托情怀的精神载体。冬日六个节气串起的时光锁链里,凝结着中华民族对自然规律的深刻认知与审美表达。

一、节气时序中的物象流变

立冬三候"水始冰、地始冻、雉入大水为蜃"的记载,在陆游《立冬日作》中化作"室小才容膝,墙低仅及肩"的寒居写照。诗人通过微观视角捕捉节气特征:

- 窗棂凝结的冰花纹路暗合阴阳消长

- 檐角垂挂的冰柱折射日光流转

- 炉火明灭对应着昼夜短长变化

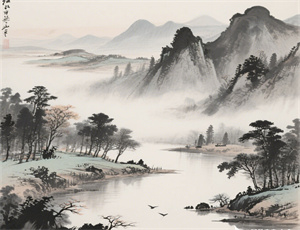

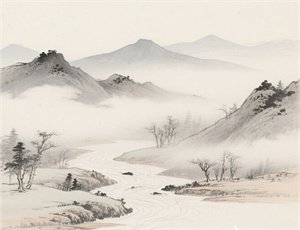

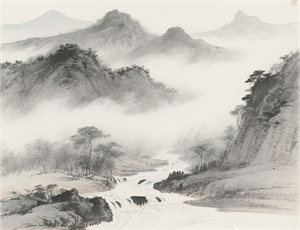

二、寒境中的生命张力

白居易《问刘十九》中"晚来天欲雪,能饮一杯无"的邀约,将小雪时节的寂寥转化为温暖的期待。这种以人情暖意对抗自然严寒的创作手法,在历代诗词中形成独特传统:

- 苏轼"雪沫乳花浮午盏"中的茶禅意境

- 杨万里"稚子金盆脱晓冰"的童趣生机

- 张岱《湖心亭看雪》里的孤高自赏

文人们通过具象物象构建精神世界,在滴水成冰的节气里培育出超越时空的审美意象。

三、节气仪礼的诗意转化

冬至作为阴阳转换的重要节点,王建《冬至后招于秀才》记录"日近山红暖气新,一阳先入御沟春"的天文认知。宫廷与民间的祭祀活动在诗词中呈现差异化表达:

| 阶层 | 仪式特征 | 代表诗句 |

|---|---|---|

| 皇家 | 南郊祭天 | 杜甫"天时人事日相催,冬至阳生春又来" |

| 士族 | 家庙祭祖 | 范成大"肥冬瘦年"的节俗记载 |

| 平民 | 数九消寒 | 《九九歌》"一九二九不出手"的民间智慧 |

四、寒苦境遇的精神超越

柳宗元《江雪》塑造的"孤舟蓑笠翁"形象,实为诗人贬谪永州时的精神投射。这种借极寒景象喻示人格境界的创作范式,在历代形成特殊审美传统:

- 陆游"铁马冰河入梦来"的壮志难酬

- 岑参"瀚海阑干百丈冰"的边塞豪情

- 纳兰性德"风一更,雪一更"的羁旅愁思

冰雪意象成为检验文人精神韧度的试金石,在诗词中构建出多维度的象征体系。

五、科技文明下的节气新解

当现代气象学揭示出"瑞雪兆丰年"的科学原理,古人"腊雪如膏"的朴素认知获得全新阐释。白居易《夜雪》"夜深知雪重,时闻折竹声"的细腻观察,暗合当代雪压强度测量的基本原理。这种古今智慧的对话,让传统节气文化在科技时代焕发新生。

从《礼记·月令》的物候记载到当代节气申遗成功,诗词作为文化载体始终记录着中华民族对自然规律的敬畏与探索。当我们在空调房里吟诵"绿蚁新醅酒",在玻璃幕墙后品味"窗含西岭千秋雪",传统节气诗词正以新的方式参与构建现代人的精神家园。

-

3月1日是什么节气——历史...

在中国传统历法中,节气是连接天文、农事与人文的重要节点。许多人在查询「3月1日是什么节气」时,往往发现它与二十四节气并不完全对应。这一天既非立春后的雨水,也非惊蛰的起点,其特殊性恰恰折射出节气体系背后的深层次逻辑。 一、节气划分的天文依据二十四节气以太阳在黄

24节气 -

二十四节气间隔时间——如...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,其时间间隔规律蕴含着复杂的天文计算与文化逻辑。从表面看,每个节气相隔约15天,但实际间隔在365天中的分布存在微妙差异。这种差异源自地球公转轨道离心率与黄赤交角的双重影响,更因历法改革从平气法转向定气法发生根本性改变。

24节气 -

中秋与二十四节气的文化渊...

中秋作为中国传统节日的重要代表,与二十四节气体系存在本质区别。二十四节气是基于太阳运行规律制定的时间坐标系统,中秋则是以月相周期为核心的民俗庆典。二者在历法体系、文化内涵及社会功能层面呈现出截然不同的特征,这种差异恰好体现了中国古代"日月双轨"时间认知体系的

24节气 -

二十四节气:中华文明的自...

在北斗七星斗柄的周而复始中,二十四节气以精准的天文刻度标注着太阳黄经轨迹,将地球公转轨道划分为二十四等分。这套始于先秦、成于汉代的历法体系,不仅是中国古代农耕文明的计时标尺,更蕴含着道法自然的哲学观与天人合一的宇宙认知。从立春时节的东风解冻到冬至阳生的一阳

24节气 -

二十四节气由来简介——农...

当黄河流域的先民在龟甲上刻下"春分""夏至"的甲骨文字时,他们可能未曾想到这套时间体系会绵延三千年而不衰。二十四节气作为中国古代农耕社会的时间坐标,其形成过程堪称人类文明史上最精妙的自然观测实践。这套体系不仅包含着对太阳周年运动的精准把握,更折射出先民在生存实

24节气 -

韭菜什么节气开始回根——...

韭菜作为我国传统蔬菜之一,其生长周期与节气变化存在深刻联系。回根现象是韭菜进入休眠期的重要标志,直接影响次年产量和品质。本文从作物生理学、土壤环境、气候特征三个维度,系统解析韭菜回根与节气变化的对应关系,并结合不同地域特点提供可验证的种植指导方案。 一、韭

24节气 -

小雪是廿四节气第几个:节...

当北风裹挟寒意掠过大地,标志着中国传统节气序列中第二十个节气——小雪的到来。这个介于立冬与大雪之间的节气,承载着先民观察自然规律的智慧结晶。本文将从天文历法、气候特征、农耕文化、民俗传统等多个维度,深入解读小雪节气在廿四节气体系中的独特定位,并剖析其背后蕴

24节气 -

今日小雪节气之歌——探寻...

当北风裹挟着细碎冰晶掠过枯枝,当山涧清泉凝结出第一片六棱霜花,古老的物候历法在黄经240度处刻下新的印记。作为冬季第二个节气,小雪不仅标志着寒潮活动的正式启幕,更蕴含着农耕文明对天地阴阳的深邃理解。从黄河故道的窖藏习俗到江南水乡的冬酿传统,从《月令七十二候集

24节气 -

春分节气钓鱼技巧:掌握自...

春分作为二十四节气中昼夜平分的转折点,既是万物复苏的黄金时期,也是鱼类活动模式发生显著变化的特殊时段。此时太阳直射赤道并向北回归线移动,水体温度呈现昼夜温差大、浅滩升温快的特点,鲫鱼、鲤鱼等常见鱼种开始进入产卵前活跃期。本文将从鱼类生物钟规律、水域环境特征

24节气 -

民族节气的古诗名——探索...

在中华文明五千年的历史长河中,节气文化与古典诗词如同两条交织的金线,共同编织出独特的民族文化图景。从《诗经》的"七月流火"到杜甫的"白露团甘子",古代文人用精妙的文字为二十四节气赋予鲜活的生命力。这些承载着农耕智慧与哲学思考的诗句,不仅记录着先人对自然规律的深

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气