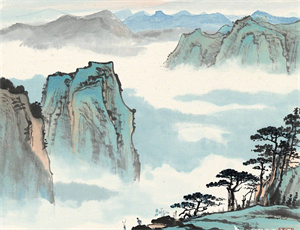

春分节气三候的意思——自然规律与农耕文明的深度解析

春分作为二十四节气中的第四个节气,不仅是昼夜平分的自然节点,更是中国古代农耕文明观察物候、指导生产的重要依据。其中"三候"的划分,以玄鸟归来、雷电始现、电光初闪为标志,蕴含着古人对天地运行规律的深刻认知。这些现象背后,既体现了气候变化的科学逻辑,也折射出人类与自然共生共存的智慧。

一候玄鸟至:候鸟迁徙与生态平衡的启示

春分初候"玄鸟至"的记载最早见于《逸周书》,玄鸟即现代所指的燕子。这类候鸟的迁徙行为,实则是地球生物对太阳直射点北移的精准响应:

- 纬度温差驱动迁徙:北半球日照时间延长使昆虫数量激增,为燕群提供充足食物

- 磁场导航的生存智慧:鸟类体内特殊的磁感细胞可感知地磁变化,误差率小于3%

- 农耕时令的活体参照:河北农谚"燕来种大田"印证了物候与农事的紧密关联

在黄河流域出土的汉代陶器纹样中,燕衔春泥的造型频繁出现,佐证了候鸟观察在早期历法形成中的重要作用。这种将生物行为纳入时间体系的实践,比西方物候学起源早约十个世纪。

二候雷乃发声:大气运动的能量转换密码

春分次候的雷电现象,本质上是冷暖气流交汇产生的剧烈放电过程。根据现代气象学研究:

- 电离层扰动增强:太阳辐射角改变使大气导电率提升150%-200%

- 积雨云形成阈值:地表温度突破12℃时,垂直对流速度可达8米/秒

- 声光传播差异:雷声传播速度(340米/秒)与光速的差异形成可观测的时间差

《齐民要术》记载的"雷动催耕"习俗,实际上暗合雷电发生时的雨水补给效应。长江中游地区统计数据显示,春分后出现雷暴的年份,水稻出苗率平均提高18%。

三候始电:光能转化的农业应用雏形

春分末候的闪电现象,在古代被赋予"天火"的神秘色彩。从能量转换角度看:

- 电离作用促肥效:闪电固氮量可达全年自然固氮总量的15%-20%

- 光谱刺激种子萌发:特定波长紫外线可打破某些作物种子的休眠期

- 电磁场影响生长期:实验证明50-100微特斯拉磁场能使小麦分蘖数增加2-3个

云南少数民族至今保留的"雷电祭"仪式,其核心内容包含在雷雨前后播种特定作物的传统,这与现代农业气象学中的有效积温理论存在惊人契合。

物候观测体系的现代传承

在卫星遥感技术普及的今天,传统物候学正在经历数据化转型:

- 生物传感器网络:在候鸟迁徙路径设置136个自动观测站

- 雷电能量图谱:建立覆盖东亚地区的闪电定位系统,精度达300米

- 光谱分析应用:利用多光谱成像技术解析古农书中的物候记载

江苏农科院近年开展的"古节气新验证"项目,通过对比1950-2020年的物候数据,发现春分三候的出现时间已平均提前2.4天,这为研究气候变化提供了独特视角。

当我们凝视敦煌壁画中的春耕图,或翻阅泛黄的农事典籍,那些跨越千年的物候记载仍在诉说着人与自然对话的永恒主题。从候鸟振翅到云端闪电,这些自然现象构成的时序密码,始终在指引着人类探索天地奥秘的方向。

-

二十四节气间隔时间——如...

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,其时间间隔规律蕴含着复杂的天文计算与文化逻辑。从表面看,每个节气相隔约15天,但实际间隔在365天中的分布存在微妙差异。这种差异源自地球公转轨道离心率与黄赤交角的双重影响,更因历法改革从平气法转向定气法发生根本性改变。

24节气 -

中秋与二十四节气的文化渊...

中秋作为中国传统节日的重要代表,与二十四节气体系存在本质区别。二十四节气是基于太阳运行规律制定的时间坐标系统,中秋则是以月相周期为核心的民俗庆典。二者在历法体系、文化内涵及社会功能层面呈现出截然不同的特征,这种差异恰好体现了中国古代"日月双轨"时间认知体系的

24节气 -

二十四节气:中华文明的自...

在北斗七星斗柄的周而复始中,二十四节气以精准的天文刻度标注着太阳黄经轨迹,将地球公转轨道划分为二十四等分。这套始于先秦、成于汉代的历法体系,不仅是中国古代农耕文明的计时标尺,更蕴含着道法自然的哲学观与天人合一的宇宙认知。从立春时节的东风解冻到冬至阳生的一阳

24节气 -

二十四节气由来简介——农...

当黄河流域的先民在龟甲上刻下"春分""夏至"的甲骨文字时,他们可能未曾想到这套时间体系会绵延三千年而不衰。二十四节气作为中国古代农耕社会的时间坐标,其形成过程堪称人类文明史上最精妙的自然观测实践。这套体系不仅包含着对太阳周年运动的精准把握,更折射出先民在生存实

24节气 -

韭菜什么节气开始回根——...

韭菜作为我国传统蔬菜之一,其生长周期与节气变化存在深刻联系。回根现象是韭菜进入休眠期的重要标志,直接影响次年产量和品质。本文从作物生理学、土壤环境、气候特征三个维度,系统解析韭菜回根与节气变化的对应关系,并结合不同地域特点提供可验证的种植指导方案。 一、韭

24节气 -

小雪是廿四节气第几个:节...

当北风裹挟寒意掠过大地,标志着中国传统节气序列中第二十个节气——小雪的到来。这个介于立冬与大雪之间的节气,承载着先民观察自然规律的智慧结晶。本文将从天文历法、气候特征、农耕文化、民俗传统等多个维度,深入解读小雪节气在廿四节气体系中的独特定位,并剖析其背后蕴

24节气 -

今日小雪节气之歌——探寻...

当北风裹挟着细碎冰晶掠过枯枝,当山涧清泉凝结出第一片六棱霜花,古老的物候历法在黄经240度处刻下新的印记。作为冬季第二个节气,小雪不仅标志着寒潮活动的正式启幕,更蕴含着农耕文明对天地阴阳的深邃理解。从黄河故道的窖藏习俗到江南水乡的冬酿传统,从《月令七十二候集

24节气 -

春分节气钓鱼技巧:掌握自...

春分作为二十四节气中昼夜平分的转折点,既是万物复苏的黄金时期,也是鱼类活动模式发生显著变化的特殊时段。此时太阳直射赤道并向北回归线移动,水体温度呈现昼夜温差大、浅滩升温快的特点,鲫鱼、鲤鱼等常见鱼种开始进入产卵前活跃期。本文将从鱼类生物钟规律、水域环境特征

24节气 -

民族节气的古诗名——探索...

在中华文明五千年的历史长河中,节气文化与古典诗词如同两条交织的金线,共同编织出独特的民族文化图景。从《诗经》的"七月流火"到杜甫的"白露团甘子",古代文人用精妙的文字为二十四节气赋予鲜活的生命力。这些承载着农耕智慧与哲学思考的诗句,不仅记录着先人对自然规律的深

24节气 -

S日历没有节气和节日——智...

在数字化工具高度渗透生活的今天,以"S日历"为代表的智能应用正悄然改变人们的时间管理方式。这类应用通过精准算法提供日程提醒、会议安排等现代功能,却普遍缺少二十四节气和传统节日的文化标记。这种现象折射出科技产品设计中的文化断层,也引发了对智能工具如何承载人文价

24节气

起名大全

最近更新

- 起名

- 吉日

- 解梦

- 节气